園のご案内

すべての子どもは、愛されて叱られ褒められ、食べて眠り、遊びつつ学び、

豊かな愛情につつまれ、心身共に健やかに育てられ、人間としての人権や尊厳が認められ、

自ら伸びていく無限の可能性をもっています。

園施設の概略

法人名:施設名

施設名:でしまつ子ども園

所在地

〒750-0078

下関市彦島杉田町二丁目3番10号

TEL:083-266-3700

FAX:083-266-7519

HP:http://www.deshimatsu-hoikuen.net

E-mail:info@deshimatsu-hoikuen.net

沿革

| 昭和30年4月11日 | 私立弟子待保育園開園 |

| 平成13年4月1日 | 社会福祉法人でしまつ保育園認可(平成13年4月11日登記) |

| 平成15年2月12日 | 園舎改築(現園舎)にて運営 |

| 平成24年12月6日 | 「社会福祉法人でしまつ保育園」の名称を「社会福祉法人八栄会」に変更 |

| 平成27年4月1日 | 社会福祉法人八栄会 幼保連携型認定こども園「でしまつ子ども園」事業開始 |

| 令和6年4月11日 | 社会福祉法人八栄会「でしまつ子ども園」創立70年 |

本園の特色

♥0歳児から2歳児は様々な関わりや遊びの中で、「ことば遊び」(見る・聞く・知る・考える・話すのとにより、心と言葉を育てます。※学習プリント無料

♥3歳児は初歩的学習(言葉・文字・数)を学び、専門講師による英語・リトミック・音楽などを体験します。※学習プリント無料

♥4歳児は専門講師による、言葉・文字・数及び計算・英語・絵画・工作・リトミック、体育・音楽などを無料で指導しています。※学習プリントも無料

♥5歳児は専門講師による、言葉・文字及びカタカナ・数及び計算、英語、絵画・工作・習字・リトミック、体育・音楽・サッカーなどを無料で指導しています。※学習プリントも無料

♥遠方から本園を利用するお子さんは園バスでお迎えをしています。月料金(一家庭)1,000円。♥4・5歳児は、園バスで定期的に園外教育を行っています。

♥5歳児は、サッカー大会へ出場しています。(令和6年度の第3回大会は1位と3位)

♥5歳児は就学に向けて各学校と定期的に交流会を行っています。

♥4学期(1月~3月)は、3歳以上児は持久走(山登り)を行い、体力増進につなげています。

♥日曜日・祝日も開園していますので、市が認定したお子さんは無料(給食・おやつ含む)で利用できます。

♥保護者の方の負担を軽減するため、保護者会・保護者会費・当番活動等はありません。

園児の年齢と組の名称

入園対象は、働いている保護者の方のお子さんは保育園児、働いていない保護者の方の3歳以上児のお子さんは幼稚園児となります。入園対象のお子さんは、0歳2か月~5歳児です。

発達支援の必要なお子さんも柔軟かつ適切に関わります。

本園では、園児の年齢別に組名(クラス名)を次のとおりとしています。

| 年齢 | 組名 |

|---|---|

| 0歳児 | ひよこ0歳児組 |

| 1歳児 | ひよこ1歳児組 |

| 2歳児 | りす組 |

| 年齢 | 組名 |

|---|---|

| 3歳児 | うさぎ組 |

| 4歳児 | きりん組 |

| 5歳児 | ぞう組 |

本園で使用している表現

本園では、表現を次のとおりとしています。

| 一般的 | 本園の名称 |

|---|---|

| 保育者(職員) | 教保育者(職員) |

| 保育室 | 教保育室 |

| 教育・保育 | 教保育 |

園舎建物構造と施設規模

園舎は鉄筋コンクリート造陸屋根2階建。他に鉄骨造陸屋根2階建、その他。

| 敷地面積 | 2,005.03㎡ |

|---|---|

| 一階床面積 | 647.45㎡ |

| 二階床面積 | 276.21㎡ |

| 園舎建物面積 | 737.91㎡ |

| 建物総面積 | 925.76㎡ |

| 園庭面積 | 699.23㎡ |

| カンガルーサロン | 53.94㎡ |

| 保健室 | 13.5㎡ |

| 0歳児(ひよこ組) | 34.80㎡ |

|---|---|

| 1歳児(ひよこ組) | 30.25㎡ |

| 2歳児(りす組) | 46.64㎡ |

| 3歳児(うさぎ組) | 48.00㎡ |

| 4歳児(きりん組) | 43.60㎡ |

| 5歳児(ぞう組) | 53.62㎡ |

| 多目的ホール121.00㎡のうち、52.68㎡を2歳児が使用する | |

| 食育室 | 36.5㎡ |

|---|---|

| 調乳室 | 5.40㎡ |

| 沐浴・トイレ | 6.75㎡ |

| トイレ(総面積) | 60.68㎡ |

| 事務室(2箇所) | 47.96㎡ |

| 会議室(応接室) | 16.56㎡ |

| 玄関・廊下 | 203.61㎡ |

| 物置(総面積) | 119.55㎡ |

[ほふくスペースについて]

0・1歳児(ひよこ組)の一部の子どもは、安全確保と危険防止のため、ほふくスペース(子ども一人当たり3.3㎡)が必要なため、午前中の教保育活動の内容と時間帯により、現在の2歳児の部屋を使用し、2歳児(りす組)は午前中、多目的ホールの一部を保育室として使用することもあります。

園児人数定員:135名(1組の受け入れ園児数は35名が上限です。)

| 年齢(満) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 組名(学級) | ひよこ | ひよこ | りす | うさぎ | きりん | ぞう | 計 |

| 幼稚園児(1号認定) | 5名 | 5名 | 5名 | 15名 | |||

| 保育園児(2号認定) | 23名 | 17名 | 32名 | 72名 | |||

| 保育園児(3号認定) | 9名 | 17名 | 22名 | 48名 | |||

| 135名 |

※上記の各組の受け入れ園児人数は目安です。

園の運営と利用方法

すべてのお子さんの第2子以降及び3歳児以上は、保育料は無料です。

教保育料の無料及び有料の区分は、多子世帯の子育てを支援するため、第2子以降のお子さん(0歳~2歳児)の保育料は無償です。また、年齢が3歳児以上のお子さんは、多子・少子にかかわらず無料です。

お子さんの保育料の「有料」「無料」の区分につきましては、次のとおりです。

- 本園の同時利用やお子さんの年齢に関わらず、生計を同一にしているお子さんのうち、最年長者を第1子、その下のお子さんを第2子とカウントします。

- 第1子(0歳~2歳児迄)以降の保育園児及び幼稚園児の保育料は無料です。

ただし、給食関係費(完全給食・おやつ類)や定められている利用料金及び実費負担費を支払っていただきます。 - 第1子(0歳~2歳児迄)の保育園児(3号認定)の保育料は有料です。市役所が定める月額を支払っていただきます。また、定められている利用料金及び実費負担費を支払っていただきます。

- 第2子以降の保育園児(3号認定)の保育料は無料(給食関係費含む)です。

ただし、定められている利用料金及び実費負担費を支払っていただきます。

※ 詳細は、本園にお問い合わせ下さい。

第1子(0・1・2歳児)の保育料の支払い方法

第1子(0・1・2歳児)の保育料の納付方法は、保護者の方に口座振替(自動引き落とし)もしくは現金にて、納付していただきます。

- 本園指定の金融機関を利用して、口座振替(自動引き落とし)にて納付する場合は、山口銀行及び西中国信用金庫へ該当月末日までに自動引き落としです。この場合は領収書の発行はしません。

- 現金にて納付する場合は、該当月末日までに、本園へ納付して下さい。徴収後、領収証を発行します

- 利用者負担額の未納が生じた場合は、本園と保護者の方と直接契約に基づき、本園から保護者の方へ直接支払い請求等をします。

下関市が定める保育料金の決定は次のとおりです。

|

保育料の無償化

保育料が無償化となるお子さんの対象は、次のとおりです。

| ①第2子以上の園児 (0歳~2歳児) | 年齢にかかわらず生計を同一にしている第2子以上のお子さんは、無償です。 |

|---|---|

| ①幼稚園児(1号認定) | 第1子のお子さんは、3歳児になった翌月から無償です。 |

| ②保育園児(2号認定) | 第1子のお子さんのうち、3歳児組(うさぎ)・4歳児組(きりん)・5歳児組(ぞう)は無償です。 |

| 上記のお子さんは、小学校就学前までの期間、教保育に関する保育料が無料です。 住民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された0歳・1歳児組(ひよこ)、2歳児組(りす)のお子さんは、保育料が無料です。 | |

園児の認定区分と利用時間・利用費

- 幼稚園児(1号認定)は、保護者の方(父・母)のどちらかが就労(午前中の短時間就労含む)していなくても、教保育を必要としている満3歳~満6歳迄の就学前のお子さんが入園対象です。

組(クラス)は、同じ年齢の保育園児(2号認定)のお子さんと一緒に教保育を受けます。(8:30~16:30) - 保育園児(2号認定・3号認定)は、保護者の方(父・母)が就労したり、疾病にかかっている等の事由で、教保育を必要とするお子さんが入園対象です。

- 保育園児(2号認定)は、満3歳~満6歳迄の就学前のお子さん。

- 保育園児(3号認定)は、0歳2か月~満2歳迄のお子さん。

- 保育園児(2号・3号認定)の教保育利用時間は、保護者の方の就労時間によって利用できる時間が異なり、保育短時間(9:00~17:00)と保育標準時間(7:00~18:00)に分かれます。

| 認定区分と利用時間・利用費の一覧 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 認定 | 利用年齢 | 年間利用 | 利用時間と利用曜日 | 延長時間と利用料金 | |

幼 稚 園 児 |

1 号 認 定 |

満3歳 ~ 満6歳 |

255日 (52週) |

教保育 8:30~16:30 月曜日~金曜日(5日間) |

幼稚園児は、延長利用を「預かり保育」といい、左欄の定時間以外の延長利用時間は、朝の延長利用は無料。16:31~18:00迄の延長利用費は50円。 |

| 特記事項 | 本園が定めた土曜日・日曜日・祝日の行事・催事等への出席は無料です。 春休・夏休・冬休はありません。 |

||||

保 育 園 児 |

2 号 認 定 |

満3歳 ~ 満6歳 |

300日 (52週) |

保育短時間(教保育) 9:00~17:00 月曜日~土曜日(6日間) |

2号認定の保育短時間は、左欄の定時間以外の延長保育のうち、朝の延長保育費は無料。 夕刻17:01~18:00迄の延長保育費は50円。 引き続き、夜間の延長保育利用可能。 |

| 保育標準時間(教保育) 7:00~18:00 月曜日~土曜日(6日間) |

2号認定の保育標準時間は、左欄の定時間以外の夜間18:01~19:30迄の延長保育費は200円。 但し、月額2,000円を上限とし、月に11日以上の利用費は無料。 |

||||

3 号 認 定 |

0歳 2か月 ~ 満2歳 |

保育短時間(教保育) 9:00~17:00 月曜日~土曜日(6日間) |

3号認定の保育短時間は、左欄の定時間以外の延長保育のうち、朝の延長保育費は無料。 夕刻17:01~18:00迄の延長保育費は50円。 引き続き、夜間の延長保育利用可能。 |

||

| 保育標準時間(教保育) 7:00~18:00 月曜日~土曜日(6日間) |

夜間18:01~19:30迄の延長保育利用料は200円。 但し、月額2,000円を上限とし、月に11日以上の利用費は無料。 |

||||

お子さんが利用する給食関係(食材料費)は利用者負担(有料)

- 給食・おやつ類は完全給食とします。

完全給食とは、ご飯類・おかず・汁物・果物・おやつ等を、本園から提供します。 - 幼稚園児(1号認定)、保育園児(2号認定)共に、毎週月曜日~金曜日までの週5日間の利用日とします。

- 給食費(おやつ類含む)は、月額4,000円です。

- 毎週土曜日の給食利用費は、前項(3)とは別に1日200円(追加)です。

- 幼稚園児(1号認定)が土曜日の教保育を利用する場合は、次のとおりです。

教保育料450円+給食費(おやつ含む)200円=650円(月精算の一括現金納入)

ただし、土曜日の行事・催事等に出席する場合は無料です。 - 給食費の請求は月末締めの翌月7日以内に現金にて一括納入して下さい。

- 毎月の給食利用日が8日以内の場合は、日割り計算とします。

1日200円✕利用日数=請求金額 - 0歳児・1歳児(ひよこ組)・2歳児(りす組)のお子さんは、従来通り保育料に食材費(完全給食・おやつ類)が含まれています。

- 給食は、保護者の方が希望する場合や、行事・催事等の際には、弁当持参をお願いすることがあります。(この場合、事前にお知らせします。)

給食関係について、次の内容に該当する園児は副食費(おかず・おやつ類)が免除されます。

ただし、市役所から認定(通知書)を受けた場合です。

- 年収360万円未満相当世帯のお子さん。

①該当するお子さんは、本園は完全給食(主食・副食・おやつ類)を提供しますので、主食費のみ有料(月額500円)です。

②毎週土曜日の給食利用費は、前項①の月額500円とは別に1日25円(主食費の追加)です。

③主食費の請求は月末締めの翌月7日以内に現金にて一括納入して下さい。

④毎月の主食費利用日が8日以内の場合は、日割り計算です。

1日25円✕利用日数=請求金額 - 全ての世帯の第3子以降の幼稚園児の場合、同一世帯内の小学校3年生から数えて、第3子以降のお子さんについては、副食費(おかず・汁物・果物・おやつ類)が免除となります。

- 全ての世帯の第3子以降の保育園児の場合は、同一世帯内の小学校就学前の園児から数えて第3子以降のお子さんについては、副食費(おかず・汁物・果物・おやつ類)が免除となります。

利用者負担となる延長保育(保育園児)、預かり保育(幼稚園児)、一部行事・催事等の一部参加費、個人購入費、通園バス利用費(お迎えのみ)等につきましては有料です。

- 「延長保育」「預かり保育」の基準時間は、本園のデジタル時計の時刻に基づいて決定します。

- 夜間の延長保育の利用は、1日200円ですが、月額2,000円を上限としているため、月に11日以上の利用費は無料です。

- 「月精算の一括現金納入」(教保育料、給食費、預かり・延長保育等)分は、利用した当該月分を月末に精算しますので、翌月の7日以内に支払って下さい。(現金の場合、領収印を発行します。)

- 「申込時に納入」分は、実費徴収としますので、購入時・申し込み時の納入です。この場合、後払いは認められません。(領収書を発行します。)

| 有料対象 | 金 額 | 納入方法 | ||

|---|---|---|---|---|

| 幼稚園児(1号) | 預かり保育(延長利用)16:31~18:00 | 1日50円 | 月精算の一括現金納入 |

|

| 預かり保育(土曜利用)8:30~16:30 | 1日450円 | |||

| 保育園児(2・3号) | 延長保育(夕刻)17:01~18:00 | 1日50円 | 月精算の一括現金納入 | |

| 延長保育(夜間)18:01~19:30 | 1日200円 | |||

※延長保育(夜間)利用は、月11日以上利用の場合、 月額2,000円 |

||||

| 園外教育バス遠足 | 4・5歳児 | 行先により一人50円~300円 | 申込時に納入 | |

| 学習バス遠足 | 5歳児(ぞう組) |

遠方+入場料含め一人1,000円 |

申込時に納入 | |

| 夕涼み会 | 5歳児(ぞう組) | 一人500円 | 申込時に納入 | |

| 園児の写真販売 | ディスクに収録した販売 | 1枚300円~500円 | 申込時に納入 | |

| 卒園アルバム | 5歳児(ぞう組)希望者のみ注文を受付 ※園負担額一冊あたり概ね3,000円以上 |

1冊9,000円 | 申込時に納入 | |

| 園指定の購入品 | 制服・名札・帽子・体操服・その他 | 時価 | 申込時に納入 | |

園児通園バス利用費 (利用費は燃料費) |

お迎え時のみ運行 | 一家庭 (兄弟・姉妹含む) |

月額1,000円 | 1か月間の一括現 金納入 |

| その他、実費を一部負担していただく場合があります。 | ||||

市役所から「保育の認定」を受けた場合、保育料以外に無償化対象となる経費

保護者の方が手続きにより申請した場合、後から負担金が戻ってくる場合は次のとおりです。ただし、この場合は市役所から「保育の認定」を必要とします。

- 幼稚園児(1号認定)の預かり保育利用料について。

下関市へ施設等利用給付認定申請をすることにより、「保育の認定」を受けたお子さんは、預かり保育に支払った金額のうち、無償化対象経費を後日、市役所へ請求することができます。

[無償化対象経費]

日額上限450円、月額上限11,300円の範囲で支払った金額。ただし、食材料費を除く。

<例>(50円✕12日)+(450円✕2日)=1,500円 - 利用料の支払い方法及び無償化対象経費の請求について。

①利用料は、月精算の一括現金でお支払い下さい。

②本園から領収証兼提供証明書を発行しますので、大切に保管して下さい。

③請求書に領収証兼提供証明書を添付して本園へ提出して下さい。本園で取りまとめ、市役所へ提出します。

④請求書の提出は年4回です。請求締切日までに、本園へ請求書等を提出して下さい。

ただし、請求締切日に間に合わない場合、振り込み月は次回以降となります。

⑤保護者の方の指定口座へ利用料を支払います。

※請求書の様式や書き方については、別途お知らせします。

| 利用月 | 請求締切月日 | 支払月 |

|---|---|---|

| 10・11・12月 | 1月10日以内 | 2月 |

| 1・2・3月 | 4月10日以内 | 5月 |

| 4・5・6月 | 7月10日以内 | 8月 |

| 7・8・9月 | 10月10日以内 | 11月 |

3.住民税非課税世帯のお子さんで、満3歳児になった日から、3歳になってから最初の3月31日迄の期間は、預かり保育を月額上限16,300円までの利用料が無料です。ただし、「施設等利用給付認定申請」の手続きが必要です。

開園時間

- 月曜日~土曜日 / 7時00分~19時30分。(18時01分~19時30分は夜間延長保育)

- ホリデイ保育(日・祝日)を利用するお子さんの利用料・給食費・おやつ類費は全て無料です。開園は8時30分から閉園18時00分です。

保育園児(2・3号認定)の保護者の方が、日曜日に就労を証する「勤務証明書」を提出しているお子さんが利用できます。ただし、幼稚園児(1号認定)のお子さんは利用できません。

年度の開園期間

- 当該年度の開園期間は、4月1日から翌年3月31日までです。(7時00分~19時30分)

- 入園式は、4月5日(土)開始10時00分~。卒園式は3月28日(土)開始9時30分~。

休園日

- 年末・年始の12月31日(水)~1月4日(日)迄の5日間。

- 他にやむを得ず休園する場合は、事前にお知らせします。

諸事由による希望教保育日や開園時間の変更・短縮

教保育者の技能・資質の向上を高め、専門性を身につけるための研修や他の諸事由により、保育園児(2・3号認定)は、主に土曜日に希望保育を設ける日がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。

- 保育園児(2・3号認定)が土曜日を利用する場合は、事前に「希望教保育利用申込書」・「勤務証明書」(園に用意)を提出していただきます。(2号のみ給食・おやつ費200円)

- 幼稚園児(1号認定)が土曜日を利用する場合は、事前に「希望教保育利用申込書」(園に用意)を提出していただきます。(教保育料+給食費・おやつ費=650円)

- 「希望教保育利用申込書」には、必ず利用時間帯をご記入下さい。

| 希望教保育日 | 開園時間 |

|---|---|

| 4月26日(土) | 原則:7:00~19:30 事前に「希望保育申込書」・「勤務証明書」を配布いたしますので、利用する保護者の方は、必ず利用時間のご記入をお願いします。 |

| 5月24日(土) | |

| 6月21日(土) | |

| 7月26日(土) | |

| 8月13日(水)・14(木)・15日(金)・16日(土) | |

| 9月13日(土) | |

| 10月11日(土) | |

| 11月1日(土) | |

| 12月29日(月)・30日(火) | |

| 1月24日(土) | |

| 2月21日(土) | |

| 3月21日(土) |

4.ホリデイ保育の実施日。(日曜日・祝日)

ホリデイ保育は、生後5か月から5~6歳までの下関市内のこども園及び保育所に入所している保育園児(2号・3号認定)を対象に、日曜日に保護者の方が勤務のため、家庭においてお子さんを保育することができない場合、本園で8時30分から18時00分迄お預かりします。

なお、利用料は無料(給食・おやつ類含む)です。ただし、本園の諸事由等により変更もあります。また、ホリデイ保育の年間実施日は次のとおりです。

| 4月 | 6日・13日・20日・27日・29日 |

|---|---|

| 5月 | 3日・4日・5日・6日・11日・18日・25日 |

| 6月 | 1日・8日・15日・22日・29日 |

| 7月 | 6日・13日・20日・21日・27日 |

| 8月 | 3日・10日・11日・17日・24日・31日 |

| 9月 | 7日・14日・15日・21日・23日・28日 |

| 10月 | 5日・12日・13日・19日・26日 |

|---|---|

| 11月 | 2日・3日・9日・16日・23日・24日・30日 |

| 12月 | 7日・14日・21日・28日 |

| 1月 | 11日・12日・18日・25日 |

| 2月 | 1日・8日・11日・15日・22日・23日 |

| 3月 | 1日・8日・15日・20日・22日・29日 |

5.行事・催事等や諸事由等により、開園時間帯を変更及び短縮することがあります。

また、可能な限り、お子さんと一緒に登降園をお願いします。

●夏まつり(7月5日:土曜日)

●音楽会(7月19日:土曜日)

●運動会(10月18日:土曜日)※雨天の場合(翌週25日:土曜日)

●教育発表会(12月20日:土曜日)

0歳(ひよこ組)~2歳児(りす組)の購入品

お子さんの教保育に使用する材料品等は購入の必要はありませんが、お子さんが身につけるもの(衣類)、連絡帳、出席ノート、名札、その他の一部の品は購入していただきます。なお、価格は変更することがありますので、ご了承下さい。

★印は、本園の統一のものです。購入下さい。

□印は各自でお願いします(自由)。

| 品物名 | 購入価格(円) | 備考 |

|---|---|---|

| ★カラー帽子 | 750 | お子さんは、卒園まで同じ色の帽子を使用します。 |

| □通園カバン(リュック) |

各自でお願いします(自由)。 | |

| ★出席ノート・シール | 610 | 新年度に購入し、シールは園でお預かりします。 |

| ★名札 | 100 | 購入時から卒園まで同じ色を使用します。 |

3歳児(うさぎ組)・4歳児(きりん組)・5歳児(ぞう組)の購入品

3歳児(うさぎ組)、4歳児(きりん組)、5歳児(ぞう組)は、日々、制服で登園して下さい。

また、夏期期間の6月~10月(運動会まで)は、主に体操服で登園して下さい。名札も忘れずにお願いします。なお、価格は変更することがありますので、ご了承下さい。

- お子さんが身につけるもの(衣類)、出席ノート、名札、その他の一部の品は購入いただきます。

- 3歳以上のお子さんは、教保育に使用する材料品等を各個人で購入いただきます。ただし、同じものや同じ規格のものを購入する際、購入先は自由とします。

消耗品等、途中の補充につきましては、その都度、必要なものだけを購入下さい。(本園に注文) - 途中入園のお子さんの購入品につきましても、前項(1)(2)と同じです。

★印は、本園統一のものです。購入下さい。

☆印は、本園で購入できますが、他での購入やご家庭にあるものでも結構です。

■印は、本園から貸出します。

□印は各自で購入をお願いします(自由)。

| 品物名 | 購入価格(円) | 備考 |

|---|---|---|

| ★制服(白色衿付) | 4,240 | 購入時は、卒園まで着用できるように大きめのサイズを購入下さい(3歳以上児の園児が対象です)。 |

| ☆あそび着(青白格子柄) | 1,650 | 製作遊び、習字教室、園庭遊びなどで汚れても、洗濯の乾きが早く便利です。 |

| ★体操服(上着:半袖) | 1,550 | |

| ★体操服(半ズボン) | 1,550 | |

| ★カラー帽子 | 750 | お子さんは、卒園まで同じ色の帽子を使用します。 |

| □上靴 | 各自でお願いします(自由)。 | |

| □上靴袋 | 各自でお願いします(自由)。 | |

| □通園カバン(リュック) |

各自でお願いします(自由)。 | |

| ★出席ノート・シール | 650 | 新年度に購入下さい。シールは園でお預かりします。 |

| ★名札 | 100 | 購入時から卒園まで同じ色を使用します。 |

| ★ピアニカのパイプホース | 350 | 衛生保持のため、3歳以上児は購入。園で保管します。 |

| ■お道具箱 | 園にあるお道具箱をお貸しします。 | |

| ★クレパス(16色) | 740 | 本園で購入下さい。(3歳以上児) |

| ★マーカー(12色) | 850 | 本園で購入下さい。(4歳以上児) |

| ★ねんど | 440 | 本園で購入下さい。(3歳以上児) |

| ■ねんど板 | 園にあるねんど板を貸します。 | |

| ■ねんどベラ | 園にあるねんどベラを貸します。 | |

| ★ねんどケース | 250 | 本園で購入下さい。(3歳以上児) |

| ☆はさみ | 470 | 本園で購入もしくは、他で購入可能です。(3歳以上児) |

| ★のり | 240 | 本園で購入下さい。(3歳以上児) |

| ★絵の具セット | 990 | 本園で購入下さい。(5歳児) |

| □文具セット(鉛筆・消しゴム・筆箱) | 各自でお願いします。(4歳以上児) | |

| ★自由画帳(A4)(3・4・5歳児) |

各290円 | 新年度に購入下さい。 |

| ★登降園ICタグ | 園から提供しますが、紛失した場合は1個400円を徴収します。 | |

通園バスの利用について

本園には、彦島地区外からも多くのお子さんが通園しています。そこで、遠方の利用者を対象にお迎え(登園時)のみ、通園バスを運行しています。

- 運行日は、毎週月曜日~金曜日の5日間です。

- 運行休止日は、車検日・修繕・修理時・悪天候時・その他の諸事由等がある場合です。

(この場合、事前にお知らせいたします。) - 運行コースは、現在、垢田公民館前バス停傍7:45→新下関ベスト電器裏7:54→秋根西町バス停傍7:56→一の宮県営住宅バス停傍8:07→大学町バス停傍8:10→川中豊町県住前バス停傍8:18→新椋野町8:25→上条バス停傍8:37→本園8:57です。通園バスを新たに希望の方は、主幹の礒部へお問い合わせ下さい。

(携帯番号080-6322-2829) - 通園バス利用費[燃料費](お迎えのみ)は、1家庭月額1,000円です。

園外教育に園バスを使用します。

主に、4歳児(きりん組)、5歳児(ぞう組)は、定期的に下関近郊(北九州市含む)へ園外教育を行います。参加利用につきましては次のとおりです。

- 参加は自由です。事前に「参加申込書」にてご案内します。

- 参加料金は行先により、参加申込時にお子さん一人50円~300円を徴収します。(自動車保険加入)

- 5歳児(ぞう組)の学習バス遠足は、長距離を走り、入場料を必要とするので、お子さん一人1,000円徴収します。

- 参加しないお子さんは、園にて教保育を行います。

園への提出各書類と手続き

本園に提出していただく書類の内容と種類

本園に用意しています。

- 児童票

本園にお子さんが入園・進級した時にお渡しする書類です。生活環境・成育歴等を記入して下さい。 - 園児健康等調査票

健康保険証番号・かかりつけの病院・必要事項を記入して下さい。本園からお子さんを病院で受診する際に必要です。 - 乳児用アンケート 0・1歳児の食事についてのアンケートです。

0~1歳児のお子さんは、入園時に家庭での食事内容状況を把握(確認)するため、『乳児アンケート』を配布しますのでご協力下さい。 - [お子さんの食物確認表]

0・1歳児のお子さんは、本園と家庭の連携を図りながら離乳食を進めていきますので、「お子さんの食物確認表」に記入をお願いします。 - 医師からのアレルギー疾患生活管理指導表

アレルギー除去食は、病院からの除去食診断書を、本園に提出することが必要です。

下関市医師会や下関市小児科医会と協力をして、本園における除去食の対応は、医師の除去食診断書(有料)に基づいて行いますので、本園に除去食診断書の提出をお願いします。(既に除去食を行っているお子さんもお願いします。)

なお、除去食診断書は記入時点で予測できる食物アレルギーについて記載したもので、全てのアナフィラキシーを防げるものではないことをご理解・ご協力下さい。 - 与薬連絡表

本来、園で薬を飲ませることは法律違反です。やむを得ず薬を持参される場合は、次のとおりです。

①お薬を持ってきた場合、必ず直接、「与薬連絡表」と一緒に教保育者に説明して下さい。教保育者から「与薬連絡表」を受け取り、記入してから薬と一緒に教保育者に渡して下さい。なお、連絡帳に「与薬連絡表」をはさんだ状態で、保護者の方からの説明がない場合、お子さんにお薬を投与することはできませんのでご了承下さい。

②医療機関からの処方であること。保護者の方の判断で持参した薬は対応できません。なお、市販の薬、解熱剤、座薬、鎮痛剤はお預かりできません。

③使用する薬は本園では、お子さんへの薬の投与は1日1回です。ご了承下さい。

(水薬は小さな容器に1回分を移して持参して下さい。)

④吸入等の医療行為は、本園では実施できません。

⑤医療機関を受診の際は、お子さんが本園に通っていることを医師に伝えて下さい。 - 感染症完治時の登園基準「医師記入用」と「保護者記入用」]

感染症完治時の登園基準は、「医師記入用」と「保護者記入用」があります。医師の診断を受け、医師が記入した「意見書」が望ましい感染症と、医師の診断を受け、保護者の方が記入する「登園届」が望ましい感染症があります。

本園は、保護者の皆様と直接契約です。

入園時の直接利用契約書の手続きは、本園から配付します。

- 幼稚園児満3歳児以上(1号認定)契約書

- 保育園児3歳児以上(2号認定)契約書

- 保育園児0・1・2歳児(3号認定)契約書

第1子(0・1・2歳児)の保育料の納入方法

第1子の0・1・2歳児の保育料は保護者の方が希望される口座振替もしくは現金にて納入下さい。ただし、保育料以外の利用負担費・購入費等は、全て現金納入です。

- 保護者の皆様と本園間の直接契約となりますので、下関市の利用調整を経た上で、保護者の方と本園の間で、「でしまつ子ども園利用契約書」を交わします。

- 無償化対象園児は、給食費(主食・副食・おやつ類)や利用者負担費(幼稚園児は預かり保育、保育園児は延長保育、一部行事・催事等参加費、個人購入費等)は有料です。

- 0・1・2歳児は、市役所が定める保育料や利用負担費、購入費等を本園に直接納入して下さい。

- 保育料は、本園指定の金融機関である、山口銀行・西中国信用金庫の口座振替(自動引き落とし)もしくは現金にて納入いただきます。

- 保育料を口座振替(自動引き落とし)にて支払う場合は、所定の手続きをしていただき、毎月27日(金融機関が休日の場合はその翌営業日)に自動引き落としとします。この場合、領収書は発行しません。

- 保育料を現金にて納入する場合は、月末日までに、納入いただきます。徴収後、領収証を発行します。

[注意] 利用者負担額を滞納した場合、期限を定め請求したにもかかわらず、支払いに応じない場合は、翌日から利用できませんのでご了承下さい。

第1子(0・1・2歳児)の保育料及び利用者負担金を徴収できない場合

下関市が定める利用負担額を保護者の方から徴収すると共に、施設型給付費として、公定価格から利用者負担額を控除した額が支給されます。この場合の利用者負担額は、実際に徴収できた額ではなく、本園で徴収すべき額となるため、徴収できなかったことに伴う減収となり、本園の教保育等に支障が生じることになります。

従って、利用者負担額の未納が生じた場合は、本園と保護者の方間の「でしまつ子ども園利用契約書」に基づき、本園から保護者の方へ直接請求等をします。

利用者負担額を滞納した場合は、次のとおりとなりますので、ご了承下さい。

- 第1子(0・1・2歳児)の教保育料滞納は、当該月から3箇月経過後、4箇月目の初日から、他の保育園へ転園の措置を講じることとなります。

- 給食費、延長利用費及び預かり保育費の滞納は、当該月から2か月を経過後、3か月目の初日から、それぞれの利用が停止となります。

本園の特別保育利用に関する申込み手続きの内容と種類

本園に申込書類を用意しています。

- 夜間の延長保育利用申込書

①夜間の延長保育を利用する保育園児(2・3号認定)の保育短時間及び保育標準時間のお子さんは、事前に「夜間の延長保育利用申込書」を提出下さい。

②利用日につきましては、事前連絡は必要ありません。 - ホリデイ保育サービス事業利用申込書

ホリデイ保育は、生後5か月から5~6歳までの下関市内のこども園及び保育所に入所している保育園児(2号・3号認定)を対象に、日曜日・祝日に保護者の方が勤務のため、家庭において、お子さんを保育することができない場合は本園でお預かりします。

①登録及び利用方法について。

ホリデイ保育の登録及び利用は、日曜日に勤務している保育園児(2号・3号認定)の保護者の方を対象にしています。従いまして、幼稚園児(1号認定)は利用できません。

②本園に用意している「ホリデイ保育サービス事業利用申込書」を作成し、本園に提出下さい。

③ホリデイ保育の登録及び申込みをされた保護者の方は、利用月日の30日前から受付を開始しますので、お早めにお申し込み下さい。(電話でも受付します。)

なお、一日の定員を定めていますので、先着順に受付けます。定員を満たした場合は受付を閉めさせていただきます。

④本園のホリデイ保育利用時間は、8時30分から18時00分迄の10時間です。

⑤利用費は無料(給食・おやつ類含む)です。

⑥給食は完全給食ですが、アレルギーのあるお子さんは、ご飯を提供しますので、おかず類をご持参下さい。 - 一時預かり保育サービス事業利用申込書

一時預かり保育の利用は、こども園・保育園・幼稚園に在籍していないお子さんが対象です。

ただし、1日の預かり人数に制限がありますので、お早めにお申し込み下さい。

①一時預かり保育の利用対象理由。

下関市内に居住する、主として認定こども園、保育園、幼稚園等に在籍していない家庭において、生後5か月から就学前のお子さんを、次に掲げるいずれかの事由により、一時的な預かり保育を利用できます。なお、お子さんの年齢と同じ教保育室(組)で教保育をします。

●保護者の方の就労(月あたり52時間以内の就労の場合)。

●家族の疾病やケガ等による入院。

●災害・事故。

●親族の養護・介護。

●保護者の方の出産による入通院。

●冠婚葬祭。

●保護者の方の育児疲れ解消等。

●私的な理由等により、緊急・一時的に保育を必要とするお子さん。

●保護者の方が裁判員もしくは補充裁判員として、またはこれらの選任手続きのために裁判所へ出頭する等。(社会参加)

②利用期間・保育時間。

●保育の利用日は、1日単位とし、月に12日以内です。

●保育時間は、8時30分~17時30分です。(9時間00分)

③一時預かり保育の休止日は、次のとおりです。

●土曜日・日曜日・祝日

●預かる組での職員が不足した日

●その他、本園が休止を定めた日

④利用料は、当日の現金支払いです。

●お子さん1人1日当たり・・・4時間未満 900円(給食を提供しない。)

●お子さん1人当たり・・・・・4時間以上1,800円(完全給食・おやつを提供する。)

⑤施設等利用給付認定申請により、市役所から保育の「必要性」があると認定された場合、一時預かり保育に支払った金額のうち、無償化対象経費を、後日市役所へ請求することができます。

⑥無償化対象経費

●3歳児組~5歳児組のお子さんは、月額上限37,000円の範囲で支払った金額。ただし、食材料費(給食・おやつ類)を除きます。

●0歳児~2歳児のお子さんは、従来通り有料です。

●住民税非課税世帯における0歳児~2歳児のお子さんは、42,000円の範囲で支払った金額。

⑦手続きに必要なもの

●印鑑

●一時保育サービス事業利用申込書(本園に用意)

⑧申込み方法

●初めて申し込みをされる保護者の方は、「一時保育サービス事業利用申込書」を利用日の7日前までにご提出下さい。

●利用申込みは、3日前の16時00分までにお申込み下さい。

●一時預かり保育の登録有効期間は3か月単位であるため、事前に「一時保育サービス事業利用申込書」を再度ご提出下さい。

本園が利用している主な病院

お子さんが病気やケガの際、緊急時に受診する病院です。かかりつけの病院がある場合は「健康診断票」に記入して下さい。

| ひこしまこどもクリニック下関市彦島江の浦町1丁目5-24(電話267-0300) 山口整形外科・・・・・・下関市彦島江の浦町1丁目5-24(電話267-6699) 門脇歯科・形成外科・・・下関市宮田町2丁目5-1(電話223-2131) 玉置歯科・・・・・・・・下関市彦島福浦町3丁目1-17(電話266-3207) |

お子さんの欠席の連絡

お子さんが欠席する場合は、当日の9時30分までにお知らせ下さい。

退園・転園について

- 退園・転園は、該当月の20日までに届けをお願いします。また、可能な限り、当該月の月末まで本園を利用することに努めて下さい。教保育料納入対象の方及び利用料・実費負担費等は27日に納入をお願いします。

- お子さんが、転園・卒園した場合は、持参品・作品等をお渡しします。

- 転園先や進学先に、幼保連携型認定こども園園児指導要録の写しを送付します。

園の目的・理念・方針等

社会福祉法人八栄会の目的

本施設は、社会福祉法人八栄会として、また、幼保連携型認定こども園として、乳幼児教保育機関の役割を担う中で、次のような目的を掲げています。

★園児やその保護者の方の立場に立った全人的福祉を実施します。

★園児やその保護者の方へ最善の利益を提供することに努めます。

★地域に発信する先進的乳幼児教保育を推進します。

★地域の子育て支援を発展させます。

★将来を担う教保育者を育成します。

でしまつ子ども園の目的

★園児の生活環境を整え、健康増進、安全・安心を高め、年齢に応じた健やかな心身の成長を導いていきます。

★園児の教育及び保育(以下、「教保育」という。)は、年齢に応じた生活、様々な遊び、行事・催事等の体験から学び、自主性を身につけて自立していく過程を援助します。

★園児の子育てを保護者の方と協力し合い、適切な方向性を持って関わります。

★園児の将来に向けての良好な人間関係や社会適応性を育みます。

★園児と保護者の方が利用しやすい環境づくりを目指します。

でしまつ子ども園の理念

乳幼児期における教保育は、園児の健全な心身の発達を図りながら、健やかな育ちを育むと共に、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであります。

幼保連携型認定こども園でしまつ子ども園における教保育は、乳幼児期の発達の特性や発達過程を理解し、その発達の連続性に配慮しながら、園児の成長を促します。

園児に相応しい生活環境の中で、人権や主体性を尊重しながら、自主・自律・協同の精神並びに規範意識の芽生えを養い、園児へ最善の利益を提供することを考慮しつつ、心身共に健やかに生きる力の基礎を育むために、小学校就学の始期に達するまでの時期を通して、園児の総合的な教保育の推進に関する目的の達成に努めます。

子育て支援においては、保護者の方と教保育者が連携を深めながら、子育てを共感・共有し合い、園児が心身共に豊かな育ちにつながるように取り組み、義務教育及びその後の教保育の基礎を培うと共に、地域社会と力を合わせ、児童の福祉を積極的に推進しながら、地域における家庭支援活動を行います。

また、教保育者は、園児の資質向上を図るため、知識の修得や技術の向上に努め、社会性と良識を磨きます。

教育・保育(本園は「教保育」という)方針

教育とは、人・生活・遊び・行事・催事等・社会等の様々な関わりや活動から学び、園児が健やかに成長し、より豊かに展開するため、私達は発達の援助を行います。教育は、「知識を伝える」「教える」ことだけでなく、「感じる」「探る」「気づく」といった園児が興味や関心を持ち、自主性(知恵)を引き出すことに努め、園児が様々な遊びから学び、経験を通じて周囲に働きかけ、自発的に学ぶ意欲を養います。なお、本園は、

保育とは、園児の生命の保持及び情緒の安定を図るために、教保育者が行う環境づくり、介助・援助や関わりなどを大切にします。

教保育の一体的とは、“教育と保育が一体的に営む”ということであり、園児が落ち着いて、安全・安心に過ごせる場所や環境づくりに配慮する保育的側面と、年齢に応じた教保育を通して、「考える」「感情の働き」「人間関係」「ものの使い方」「自我の育ち」「態度」「言葉」「表現」「運動」などの能力や知識・知恵を獲得できるように育み、教育的側面を支える表裏一体の関わりです。

★園児は、笑顔で元気にたくさんの遊びを、みんなで仲良く楽しみ、喜びを得られるようにします。

★教保育者は、笑顔で元気に、園児と教保育者が一緒に楽しさや喜びを共有できる教保育をします。

★園児と教保育者は、触れ合い、援助、見守りの中で、園児一人一人が心身共に、健康で安全と情緒の安定した環境の中で、生活と学びが一体となった豊かな教保育をします。すなわち、「見くばり

り、聞くくばり、心くばり」です。

★教保育者は、園児達へ様々な遊びを提供し、園児達は、生活、行事・催事、体験、出来事などから、学ぶ力や自分でできる力を養います。

★小学校就学に向けて園児の自主性を育み、自立へとつながるように関わります。

わたしを「呼んで!」

「見つめて!」

「聴いて!」

「ぎゅっとして!」

私達は園児や保護者の皆様の人権を遵守します

本園は、幼保連携型認定こども園として、教保育機関としての役割を担う中で、園児達や保護者の皆様の人権・権利を守ります。

☆皆様は、教保育内容に関するあらゆる情報を得ることができます。

☆皆様のプライバシーは、最大限保護されます。

☆皆様は、社会福祉や幼保連携型認定こども園、教保育などについて相談をすることができます。

教育・保育の内容

職員(教保育者)、専門講師、嘱託医、薬剤師等の紹介

職員は、年度内に園児の増員や園の都合等により異動があります。職員の( )内は、兼任です。

| 園長 / 山本 吉幸 | 副園長 / 山本 希 | 主幹保育教諭 / 礒部 一矢 | 副主幹保育教諭 / 登根 明美 |

| 5歳児(ぞう組) | 植野 智弥・木船 茉優 | フリー保育教諭 / 瓜生 純弥 | |

| 4歳児(きりん組) | 田島 綾由美・岡田 真衣 | 養護教諭 / 髙野 美佐子 | |

| 3歳児(うさぎ組) | 宗藤 亜紀・髙村 雛恵 | ホリデイ保育 / 藤井 千恵美 | |

| 2歳児(りす組) | 久保 綾香・弘中 依子・齋藤 友莉佳・平田 夏季・藤井 千恵美 | ||

| 0・1歳児(ひよこ組) | 山本 真以子・木村 由貴・稲垣 トシヱ・濱上 恵・山口 みゆき 高橋 菜智 ・ 前野 芙由子 ・ 隅田 久美子 ・ 宗藤 千紗 |

||

| 食育部(調理) | 鶴田 文・明井 美香・福永 理佐・光廣 萌恵 | ||

| 事務員 | 黒澤 恒實・高山 智香・桝田 諭子(カンガルークラブと兼任) | ||

| 環境整備員 | 増吉 一男・大塚 利彦 | ||

| 学校嘱託医 / 河野 祥二(ひこしまこどもクリニック)・玉置 則裕(玉置歯科)・本田 法子(学校薬剤師) | |||

| 専門講師 / 小林 葉子(文字・数・数字・計算)、フラック マルコム&和代(英語)、藤井 智行(絵・工作) 小川 達二(習字)、佐々木 美穂&蔵本 富美子(リトミック)、山村 陽介(体育) 三村 茂行(サッカー)、高松 聡美(音楽) |

|||

| 地域子育て支援拠点事業 / 代表 / 山本 吉幸・副代表 / 酒井 能具 カンガルークラブ支援員 / 桝田 諭子(事務員と兼務)・川崎 七月・岡村 孝子・中尾 美幸 カンガルークラブ講師 / 昇地 幾代子・太田 香代子・唐渡 真由美・豊永 恭子・馬場 恭子 |

|||

本園の特色である専門講師による学習遊び

本園では他の園では体験できない学びを、4歳児(きりん組)や5歳児(ぞう組)を対象に小学校就学に向けて、外部からの専門講師10名(文字・数・計算・英語・絵画・工作・習字・リトミック・音楽・体育・サッカーの11種目)による様々な学びを提供(無料)し、園児の学習能力を高めています。

他にも、幼児教育研究家の齋藤二三子先生による、「ことば遊び」の直接指導を受けています。

| もじ教室 | 小林先生指導による、もじ・かず(計算)の学習をします。 (きりん・ぞう組:月4回) |

|---|---|

| かず(計算)教室 | |

| 英語教室 | フラック マルコム&和代先生と英語で遊びます。(対象:うさぎ・きりん・ぞう組) |

| 絵・工作教室 | 藤井先生指導による、絵や工作をします。(きりん組:月1回)(ぞう組:月2回) |

| 習字教室 | 小川先生指導による、筆法や礼節を身につけます。(ぞう組:月2回) |

| 音楽教室 | 高松先生による、演奏やマーチング等の指導をします。(うさぎ・きりん・ぞう組) |

| リトミック教室 | 佐々木&蔵本先生による、リトミックをします。(うさぎ・きりん・ぞう組) |

| 体育教室 | 山村先生による、様々な運動遊びをします。(きりん・ぞう組:月2回) |

| サッカー教室 | 三村先生による、サッカー指導をします。(ぞう組:月2回) |

もじ・かず教室

英語教室

絵・工作教室

習字教室

音楽教室

リトミック教室

体育教室

サッカー教室

学期は、春夏秋冬に応じて第一期から第四期迄。

| 学期 | 季節 | 月間 | 教保育の目的 |

|---|---|---|---|

| 第1学期 | 春期 | 4月1日~6月30日 | 年齢に応じた環境に馴染ませながら、教保育を行う。 |

| 第2学期 | 夏期 | 7月1日~9月30日 | 年齢に応じた教保育を行う。(特に音やリズム感を養う) |

| 第3学期 | 秋期 | 10月1日~12月30日 | 年齢に応じた教保育を行う。(特に身体の増進を養うと共に、自主・自立につなげる) |

| 第4学期 | 冬期 | 1月5日~3月31日 | 年齢に応じた教保育を推進し、成長を促す。(特に進級・小学校就学に向けて、自主・自立を促す) |

主な行事・催事、計画等

行事・催事等は、感染症や諸事由等により、やむを得ず変更や中止になることもありますので、ご了承下さい。また、下記の1~4項は、ご理解・ご協力をお願いします。

- 行事・催事等は、諸事由等で日程が変更になる場合があります。その際は事前に掲示板、配布物等にて、お知らせしますのでご了承下さい。(未決定分を含む。)

- 音楽会の保護者の皆様のご観覧は、組ごとの入替制にて午前中に行います。(ひよこ組0歳児は不参加)

- 運動会は、0歳児から5歳児迄を、乳幼児グループ(0歳児・1歳児・2歳児・3歳児の4組)と幼児グループ(4歳児・5歳児の2組)に分けて、同日に行います。

- 教育発表会は、会場のスペースに限りがありますので、乳幼児グループ(0歳児・1歳児・2歳児・3歳児の4組)と幼児グループ(4歳児・5歳児の2組)に分けて、同日に行います。

| 月 | ●印は保護者の方参加。★印は保護者の方「参観」可。○印は園児のみ。◎印は教保育を休止。 ▲印は園庭行事のため、駐車場の使用不可。( )内は、参加対象のお子さんの組です。 |

|---|---|

| 4 | ●◎入園式 / 5日[土曜日] 10:00~11:30(全園児) ○花見会 / 7日[月曜日] 10:00~(全園児) 〇園外教育バス遠足「北九州市:長野緑地」/ 8日[火曜日](ぞう組) ○交通安全教室 / 16日[水曜日] 10:30~(全園児) ○幼年消防クラブ発会式 / 日時未定(ぞう組) |

| 5 | ○園児内科検診 / 1日[木曜日] 13:00~(全園児) ○春の運動遊び / 9日[金曜日]~6月7日[土曜日](全園児) ○園外教育バス遠足「老の山公園」 / 日時未定(きりん組) |

| 6 | ●教育参観 / 7日[土曜日] 9:00~(全園児) ○園児歯科検診 / 12日[木曜日] 9:30~(全園児) ○園外教育バス遠足 / 行先・日時未定(ぞう組) |

| 7 | ○七夕まつり(午前中)/ 5日[土曜日](全園児) ●夏まつり / 5日[土曜日]16:30~18:00 ●◎音楽会 / 19日[土曜日]9:00~12:30(りす・うさぎ・きりん・ぞう組) ○3・4・5歳児の3組の午睡開始 / 22日[火曜日]~8月23日[土曜日]終了予定 ○プール遊び開始 / 24日[木曜日]~8月19日[火曜日]終了予定(全園児) ○夕涼み会 / 25日[金曜日] 保護者の方お迎え19:40~(ぞう組) |

| 8 | 予定なし |

| 9 | ○園外教育バス遠足 / 行先・日時未定(きりん組) |

| 10 | ●▲◎運動会 / 18日[土曜日] 8:00~12:30(全園児) ●▲◎雨天の場合25日[土曜日] ○ハロウィン / 31日[金曜日](全園児) |

| 11 | ○学習バス遠足「秋芳洞・サファリー」/ 日時未定(ぞう組) ○園児健康検診 / 6日[木曜日] 13:30~(全園児) ○いもほり会 / 日時未定 |

| 12 | ●◎教育発表会/ 20日[土曜日] 8:30~12:30(全園児) ○クリスマス会 / 24日[水曜日] 10:00~(全園児) |

| 1 | 〇彦島八幡宮参拝 / 8日[木曜日] / 10:00~(ぞう組) ●親子でつくる萩焼卒園記念品 / 24日[土曜日]9:30~(ぞう組) |

| 2 | ○節分豆まき会 / 3日[火曜日] 10:00~(全園児) ●教育参観 / 14日[土曜日] 10:00~11:30(ひよこ・りす・うさぎ・きりん組) ○交通安全教室 / 18日[水曜日] 10:30~(全園児) |

| 3 | ○ひなまつり / 3日[火曜日] 10:00~(全園児) ●新年度(令和8年度)用品販売 / 日時未定であるが[土曜日]実施 15:00~17:30 ○彦島を元気に歩こう会 / 日時未定 午後(ぞう組) ○園外教育(お別れバス遠足)/ 行先・日時未定(ぞう組) ●卒園式 / 28日[土曜日] 9:30~11:00予定(出席園児はぞう組ときりん組) |

行事・催事等の様子

入園式(4月)

花見会(4月)

春の運動遊び(5・6月)

夕涼み会(7月)

プール遊び(7月~8月)

夏まつり(8月)

音楽会(9月)

運動会(10月)

いもほり会(11月)

ぞう組:学習バス遠足(11月)

教育発表会(12月)

クリスマス会(12月)

ぞう組:親子陶芸教室(1月)

節分豆まき会(2月)

卒園式(3月)

主な教保育の1日(未満児・幼児)

お子さんの教保育は、ご家庭と連携して、その日の体調や状況に応じて、個別に対応します。特に乳児や1歳前半までのお子さんは個人差もあり、病気に対する抵抗力も弱いので園児の生活(ミルク・離乳食・睡眠・排泄・遊び)を十分考慮します。特に新入園児の場合は、ご家庭での生活から少しずつ園の生活や友達にも慣れ親しみながら、園の生活リズムになれるようにしていきます。

| 未満児(0・1・2歳児) | 時刻 | 幼児(3・4・5歳児) |

|---|---|---|

| 開園 保育園児(3号保育標準時間認定)登園 順次健康検診 | 7:00 | 開園 保育園児(2号標準時間認定)登園 順次健康検診 |

| 保育園児(2号保育短時間認定)登園 | 7:30 | 保育園児(2号保育短時間認定)登園 |

| 園庭遊び | 8:20 | |

| 8:30 | 幼稚園児(1号認定)登園 園庭遊び |

|

| 健康検診・おしたくタイム | 9:00 | |

| 朝の会 | 9:20 | 朝の会 |

| おやつ | 9:40 | |

| おはなしタイム | 9:50 | おはなしタイム |

| 10:00 | 放送当番活動(ぞう組) |

|

| 設定遊び | 10:10 | 設定教育 |

| トイレトレーニング | 10:40 | トイレ(排泄) |

| 10:50 | 設定教育 | |

| 健康検診 | 11:10 | |

| 給食準備 | 11:15 |

|

| 給食 | 11:30 | 健康検診・給食準備 |

| 11:45 | 給食 | |

| 歯磨き | 12:10 | |

| トイレトレーニング | 12:20 | |

| 午睡(2歳児は4月~12月迄) | 12:30 | 歯磨き、清掃 |

| 13:00 | おはなしタイム | |

| 13:15 | 設定教育 | |

| トイレトレーニング | 14:45 | 片付け・おやつ準備・健康検診 |

| 14:50 | トイレ排泄 | |

| 健康検診後・おやつ | 15:00 | 健康検診後・おやつ |

| おはなしタイム | 15:30 | おはなしタイム |

| 設定遊び | 15:40 | 設定教育 |

| 16:25 | 幼稚園児持物確認 |

|

| 16:30 | 幼稚園児(1号認定)降園 | |

| 保育園児(3号保育短時間)降園 設定遊び(異年齢児遊び・自主遊び) | 17:00 | 保育園児(2号保育短時間)降園 設定遊び(異年齢児遊び・自主遊び) |

| 17:30 | 幼稚園児(1号:夕刻延長終了50円) |

|

| 保育園児(3号短時間:夕刻延長終了50円) 保育園児(3号標準時間)降園 | 18:00 | 保育園児(2号短時間:夕刻延長終了50円) 保育園児(3号標準時間)降園 |

| 夜間延長保育開始・おやつ(1日200円) | 18:01 | 夜間延長保育開始・おやつ(1日200円) |

| 延長保育終了(閉園) | 19:30 | 延長保育終了(閉園) |

●登園時は、健康検診、連絡帳の確認をします。

●「健康検診」とは、連絡帳等の確認、視診、触診、問診、検温により、園児一人一人の健康状態を把握し、体調不良の園児へ対応します。

●「おしたくタイム」とは、ここでは、排泄・手洗い・着替え・整理整頓等、園児の生活習慣の一部を行います。

●「おはなしタイム」とは、園児と教保育者は様々なお話を楽しみ、確認ごとや当番活動などを通じて社会性を身につけていきます。

●幼児(3・4・5歳児)は、「設定教育」と表現していますが、遊びを通じての教育であることをご理解下さい。

●沐浴は、0~2歳児を対象に、6月中旬~9月上旬まで行います。

●延長保育は、温もりを味わえるように、園児のリズムに添って行います。

月間・週間の行事・催事、計画等

| 行事・催事・計画等 | 行事・催事・計画等の内容 |

|---|---|

| 身体測定(月1回) | 身長・体重を計測し、出席ノートに記入してお知らせします。(全園児) |

| 体力測定(年3回) | ☆ひよこ組0・1歳児~りす組 ハイハイ、25m走、ぶら下がり、平均台渡り、他 ☆うさぎ組~ぞう組 25m走、立ち幅跳び、垂直飛び、ぶら下がり、平均台、ボール投げ、他 |

| 避難訓練(月1回) | 実際の火災や地震等を想定して避難訓練を行い、災害の怖さや避難方法を教えます。(全園児) |

| お誕生会(月1回) | お誕生月のお子さんたちをみんなでお祝いします。(全園児) |

| クリーンパトロール | 定期的に園の敷地内の清掃を行い、環境の安全・衛生に取り組みながら、自然の変化を楽しみます。(うさぎ組・きりん組・ぞう組) |

| 水遊び | 7月~8月の期間はプール遊び。(1歳~5歳児) |

| 幼児(3歳以上)午睡 | 夏期の7月~8月の期間は全園児が午睡(休息)を行います。 |

| 持久走 |

1月~3月迄は定期的に、ひよこ・りす組は園庭を走り、うさぎ・きりん・ぞう組は、園庭上の長い坂を走って登ります。 |

お子さん一人一人を援助しながら生活習慣を身につけていきます

本園は、春・夏・秋・冬の4学期を通して、教保育を行います。

また、「食事」「排泄」「睡眠(0~2歳児)」「衣服の着脱」「清潔」等の生活習慣を身につけ、「運動機能」「表現活動」「人との関わり」「言葉の獲得」「概念形成」「社会で生きる力」等、年齢に応じた、総合的な人間力を発揮できるように取り組んでいきます。

ことば遊び

本園は、日常生活の中やおはなしタイム、設定教育等で、年齢に応じた「ことば遊び」に取り組み、教育参観・ことば遊び実技研修会・教育発表会等にて発表しています。

ことば遊びは日本語に基づき、日常の教保育の中で、園児達に意識や興味をもたせ、ことばの面白さを楽しむことを目的としています。また、ことば遊びは集団の中でグループをつくり、ルールのある遊びを一つひとつのルールに添って進めながら遊びます(言語感覚を培う)。

ことば遊びは、年齢に応じた総合的(文字・言葉・文・数字・数・計算・色・絵・サイズ・形等)な遊びをします。1・2・3歳児は、主に同じなものを見つけます。それには、ものの形・色・種類別・用途別等を学習した上で、ことば遊びを行います。4・5歳児は、ひらがなを書きながら、名前ことば(名詞)、様子ことば(形容詞)や動きことば(動詞)を学習します。ひらがなの読み書きから、総合的な国語力へと導きます。(本園の「ことば遊び」の講師は、幼児教育研究家の齋藤二三子先生。)

知的遊び

園児達の知的発育を促し、将来の知的活動の土台をつくることを目的とし、また、一方的な「教え込み」「詰め込み」ではなく、言語を介して論理的思考力を育てる対話教育を実践します。園児達へ「教科前基礎教育」で楽しくたくさんの経験ができるように努めています。

また、考える力を引き出す(事物教育)とは、幼児教育の基本は、「事物に対する関心・ふれあいの場・試行錯誤の時間をどれだけ提供できるか」ということに集約されます。本園は具体物を使った学習を行うことで試行錯誤する力を養い、ものとものとの違いや関係を園児自身が発見していけるように工夫します。すなわち、結論だけでなく、結論に至る過程を大切にします。

学習遊び

乳・幼児期は、まわりからの刺激を受けながら、一つ一つ新しいことを覚えていく時期です。そのために様々な働きかけがとても大切です。本園では、4歳児(年中組)、5歳児(年長組)は、外部からの専門講師を招き、次の学習内容を学んでいます。また、教育の実践をもとに、園児達の知的好奇心を育み、無理なく能力を伸ばすために、園児一人一人の興味・関心や意欲を見守りながら、その都度必要な知的働きかけ(見る、聞く、言葉、描く・書く)をしていきます。

また、学習遊びは、0歳児から5歳児迄、年齢に応じた学習プリントを提供し、学習能力を高めていけるように展開していきます。

- 本園の学習遊びは、0歳児から5・6歳児までの園児達が小学校就学に向けて、適切かつ円滑に就学できるようにと願い、年齢に応じた学習プリントを園児一人一人へ提供します。

- 本園で活動した学習遊びは、家庭に持ち帰り、保護者の方と園児が学習遊びを通じて共通認識を深めることを願います。

- 園児達へ幼児期に適応した教育を推進し、園児一人一人が学習帳から学んだことが将来に役立つことを願います。

- 園児達へ提供する学習遊びは、園児一人一人に結果を求めるのではなく、幼児期に相応しい知恵や知識等を身につけるための手法であります。

- 学習遊びは、園児達へ「させる」のではなく、園児達自ら「したい」から「する」「楽しかった」などにつながるように、いろいろな例やことば遊びを交え、興味や関心をもてるように楽しく働きかけます。

- 職員は、本園の「ことば遊び」を基盤として、「学習遊び」に発展することにより、園児達が思考力等を養えるように計画的に実践します。

●0・1歳児は、身の周りの物事や興味を持ったことを自由に表現します。

●2歳児は、物事への興味や関心が高まったら、知的好奇心を育て、知的能力を高める学習をします。

●3歳児は、友達と遊ぶようになったら、弁別力や思考力等、知的能力を高める学習をします。

●4歳児は、ルールが守れるようになったら、推理力や創造力等、知的能力を高める学習をします。

●5歳児は、創造力が豊かになったら、構成力や洞察力を高める学習をします。また、ひらがなとカタカナが読み書きできるようになったら、小学校一年生で習う漢字を学習します。また、数量や言語力、理解力等、知的能力を高める学習をします。

| 年齢 | 学習遊びの取り組み |

|---|---|

| 0・1歳児 | ことばの知らせ方は、色と語彙をやさしいことからはじめます。教保育者とのことばのやりとりで園児は動き、無意識的に、情動的にことばを発します。園児と教保育者が一緒にことば遊びを通して、身体のリズムや音のリズム、まわりのこと等を意識しながら、自由に表現(言葉・描く)して楽しみます。 ●ぬる・描く ●せんひき ●ことば ●かず ●めいろ ●シール・のり |

| 2歳児 | 物事への興味や関心が高まり、知的好奇心を育て、知的能力を高める学習をします。 ●ぬる・描く ●せんひき ●もじ ●かず・すうじ ●めいろ ●はさみ・のり ●おりがみ |

| 3歳児 | 友達と遊ぶ楽しさを知り、弁別力や思考力等、知的能力を高める学習をします。 ●ぬる・描く ●せんひき ●もじ ●かず・すうじ ●めいろ ●ABC ●はさみ・のり ●おりがみ |

| 4歳児 | ルールがわかるようになり、推理力や創造力等、知的能力を高める学習をします。 ●絵画 ●文字・文 ●数・数字・たし算 ●時計 ●英語 ●はさみ・のり ●おりがみ |

| 5・6歳児 | 創造力が豊かになり、構成力や洞察力を高めると共に、就学に備え、数量や言語力、理解力等、知的能力を高める学習をします。 ●文字・文・カタカナ・漢字 ●数・数字・たし算・ひき算 ●絵画 ●時計 ●英語 ●はさみ・のり ●おりがみ |

運動遊び

乳・幼児期の運動の在り方について、本園は運動習慣の基盤づくりとして、乳・幼児期に必要な多様な動きの獲得や体力・運動能力の基礎を培うと共に、様々な活動への意欲や社会性、創造性等を育むことを目指しています。幼児にとっての運動は、楽しく体を動かす遊びを中心に行うことが大切です。

園児達は運動機能が急速に発達し、多様な動きを身につけやすい時期です。この時期に体をたくさん動かすと、普段の生活で必要な動きをはじめ、とっさの時に身を守る動きや将来的にスポーツに結びつく動き等、多様な動きを身につけやすくなります。ですから、「春の運動遊び」から「秋の運動会」につなげていき、結果的には、多様な動きを経験することにより、就学前にそれらを獲得し、小学校につなげていくことを目的としています。

そこで本園は、園児達の運動機能を高めるために、年間指導計画に基づいて活動しています。

また、本園は、春期に本格的な「運動遊び」を連日実施し、冬期はうさぎ組・きりん組・ぞう組は、1月から3月まで、毎日持久走を行っています。

なお、5歳児は他園とのサッカー大会(6チーム参加)に2チームに分かれて出場し、令和7年2月の第3回大会では1位と3位でした。

お子さんの『自主性』を育みます

前項の「9ことば遊び」「10知的遊び」「11学習遊び」「12運動遊び」などの活動や通常の教保育から自主性を育てます。

お子さんの『主体性』を育みます

子ども主体の教保育とは、「子ども自身が考え、自ら行動する」ことです。すなわち、教保育者は、「子どもを信頼して任せる」ということが必要です。そのためには、教保育者は子どもの意見を聞き取り、相談しながら子どもの意見を尊重しながら行動することです。

子どもは、興味、関心、好奇心を持つと真剣に取り組みます。子どもが自ら「やりたい」と感じる環境づくりのために、教保育者は「対人援助」をする役割が重要です。すなわち、教保育者は子どものニーズを知り、その子どもに応じた適切な援助をすることにより、子どもは自信を持ちながら、次のステップにつながると共に、『主体性』が育まれていくのです。

幼児期に生活や様々な遊びを『主体的』に取り組むことは、生涯にわたって学んだり、集団生活を送ったりするうえでの基盤が形成されることに繋がります。自分本位ではなく、周囲と協調しながら自己発揮できる力を育てることです。

3・4歳児になると、友達の思いを認めたうえで、「自分がどのように振る舞えば、もっと仲間と楽しく過ごせるか」といった役割を意識して行動できるようになります。そのように周囲の状況を踏まえて、自分が何をすべきかを考えて行動することが『主体性』です。

大人がよかれと思っていることが、子どもにとっては過剰な援助である場合があります。失敗は「負の体験」という考えから、先回りして環境を整え過ぎたり、失敗を叱ったりすると、子どもは「言われた通りにした方がいい」と考え、『主体性』の芽が摘まれてしまう傾向もあります。

教保育者は、子どもの身体に損失や負担をかけない範囲で、「失敗を恐れず、失敗から学ぶことはたくさんある。」ということを体験を通して理解させることも必要です。

友達を見て「ああなりたい」という憧れの気持ちを抱いたり、友達から認められて「もっと頑張ろう」と思ったり、何かに負けたと感じれば悔しくて「次こそは!」という思いに繋がります。仲間との様々な関わりから、「何かをしたい!」という、まさに『主体性』の中心となる気持ちが生まれるのです。

子どもと教保育者の約束

☆しっているひとに、「おはようございます」「こんにちは」と、げんきよくあいさつをしましょう。

☆ともだちやなかまにやさしくしましょう。

☆ともだちやなかまが、よいことをしたらほめましょう。

☆ひとがいやがったときは、あやまりましょう。

☆きまりや、やくそくをまもりましょう。

☆じぶんで、できるようにしましょう。

☆ひとからしてもらったら、「ありがとうございます」と、かんしゃをしましょう。

ともだちに、してよいこと。ともだちに、してはいけないこと。

[ともだちに、してよいこと。]

- ともだちへあいさつをする。「おはようございます」

- ともだちのなまえを、「○○○さん」「○○○くん」とよぶ。

- じぶんが、いやなことは、ともだちにしない。

- ともだちと、なかよくあそぶ。

- ともだちが、わからないことは、おしえてあげる。

- じぶんが、わからないことは、ともだちにきく。

- ともだちが、まちがっているとおもったら、やさしくつたえる。

- やくそくやきまりをまもる。

[ともだちに、してはいけないこと。]

- ともだちを、ひっぱらない、おさない、かぎらない、たたかない。

- ともだちを、ものでたたかない。あしでけらない。

- ともだちに、「おい!」とか「こら!」などのこわいことばで、よばない。

- ともだちのなまえを、「○○○!」と、よびすてしない。

- ともだちに、らんぼうなことばをつかわない。

- ともだちがいやがることを、「いわない」「しない」

- ともだちとのじゅんばんを、まもる。

- ともだちに、いやなことをされたら、せんせいにつたえる。

地域との関わり

- 世代間交流行事

●夏まつり(全園児)●運動会(全園児)●他のイベントへの参加(ぞう組)

●他の関係機関との交流会(全園児) - 世代間交流体験

●就学前園児(ぞう組)と小学生との交流会

●中学生・高校生との体験学習 - 将来保育者や看護師を目指す実習生の受け入れ(研修)

高校生・短大生・大学生・専門学校生等

地域子育て支援拠点事業:名称「カンガルークラブ」

毎週月曜日~金曜日の5日間。10:00~15:00までの5時間を、様々な活動を行っています。

未就園児(保育園・幼稚園・こども園等に在籍していないお子さん)と保護者の方がご利用できます。詳しくは、本園にて『カンガルークラブのご案内』をご覧下さい。

食育

本園では、園児達に生きる力を身につけることを目標とした教保育を行っています。

園児の生きる力には、健康な体と心が育まれていることが重要なので、「食べること」を“食育”として取り入れています。

園児が「生きる力」を身につけるためには、まず、園児が自ら「何をどう食べたらよいか」を考えて、食べることに興味や関心をもてるようにすることが、食育に携わる者や教保育者の大きな目的の一つです。

このように本園の食育は、園児の将来の健康を維持し、病気になりにくい食習慣づくりの支援を行い、食べることを楽しみ、生きる幸せを感じる生活を過ごせる基盤づくりを目指し、園児の未来の健康のために、ご家庭と連携を密にしながら協力し合っていきます。

なお、給食は完全給食であり、アレルギーのあるお子さんには適切に対応し、手作りおやつを多く提供しています。

食事内容

みんなで一緒に食べることを通じて、見る(視覚)、聞く(聴覚)、触る(触覚)、味わう(味覚)、匂う(嗅覚)等の五感を育て、食べることの楽しさや食習慣が自然に身につくよう援助します。また、旬の野菜を中心に、素材の持ち味を味わえるように薄味でまろやかな味を提供することに努めています。

なお、食器は環境ホルモンの心配ない強化磁器を使用し、安全への配慮もしています。

①季節の野菜や果物類、海藻、小魚類等の食材を使い、鉄やカルシウム、ビタミンを十分に摂取できるようにしています。

②添加物を使わず、昆布、かつお、煮干し、椎茸等で出し汁を取り、薄味で素材の旨味を生かした献立です。

③咀嚼の発達を促すために、噛みごたえのある小魚(いりこ)、野菜スティック、ひじきや昆布を提供しています。

④カルシウムをよりよく摂取できる、わかめ・ひじき・昆布・海苔等の海草類、小魚(いりこ)・納豆・煮豆・豆腐・ごま等を取り入れたり、スキムミルクを使って、おやつの生地に入れたり、月に2回ミルクココアを提供しています。

⑤毎日「朝の会」では、給食の食材を園児達に見せて知らせています。

⑥3歳以上児は、クッキングや栽培を通じて「食」への関心を高めています。

⑦季節感を取り入れ、春は桜の木の下でおやつを食べ、夏はそうめんやかき氷を楽しみ、秋は収穫したサツマイモを味わい、冬は3歳以上児におもちを使ったおやつ等を提供しています。

給食・おやつの特徴

①給食は季節の食材を献立に取り入れています。

②0~2歳児には、毎日フルーツまたはフルーツジュースを提供しています。

③手作りおやつ(週2回)は、フレンチトースト、野菜や果物のケーキ、大学いも、手作りクッキー、蒸しパン、ポップコーン、フルーツポンチ、お好み焼き等を提供しています。

④ヨーグルト製造器で、ヨーグルト、飲むヨーグルト、フルーツヨーグルト等を、おやつ時に提供しています。

1日のエネルギー配分

| 食事の区分 | 1歳児~2歳児 | 3歳児~5歳児 |

|---|---|---|

| 1日に必要な栄養所要量 | 1,000キロカロリー | 1,300キロカロリー |

| 本園での栄養所要量 | 500キロカロリー | 450キロカロリー |

| 備考 | 給食・おやつでは、園児の1日に必要な栄養所要量の50%を摂っています。 | 給食・おやつは、園児の1日に必要な栄養所要量の40%を摂っています。 主食(ご飯として110グラム)は、不足しやすいカルシウム、ビタミンA・B2を摂っています。 |

ミルクと離乳食

①ミルクは、ご家庭から持参していただいています。

②冷凍母乳をお持ちになりたい保護者の方は、お預かりしますのでお申し出下さい。

③ミルクの授乳は、ご家庭と連携し、月齢や個人差に応じて、保護者の方と授乳の進め方を話し合いながら、3時間~5時間を目安に授乳します。

④ほ乳びんと乳首は消毒したものを本園で準備しております。

⑤離乳食は保護者の方と連携し、月齢、個人差、発達状態等に応じて個別に準備し、離乳食の進め方を話し合いながら行います。

幼児食(1・2・3・4・5歳児)

- 幼稚園児(1号認定:うさぎ組・きりん組・ぞう組)及び保育園児(2号認定:うさぎ組・きりん組・ぞう組)は、令和元年10月1日からの保育料無償化に伴い、給食材料費(ご飯類・おかず類・おやつ類)は有料です。本園から提供する給食は、完全給食(ご飯類・おかず類)です。

ただし、おかず類やおやつ類が市役所から認定を受けて無料のお子さんは、ご飯類のみが有料です。 - 保育園児(3号認定)のお子さん(ひよこ組・りす組)は、完全給食です。主食(ご飯)と副食(おかず・果物・汁物類)やおやつ等を本園で無料で提供します。

①園児の喫食状況を連絡帳でお知らせします。ご心配なことがございましたら何なりと教保育者にお尋ね下さい。

②毎日の給食メニューを、玄関横の展示板にて知らせています。(お迎え時にご覧下さい。)

③園バス遠足や園外での行事・催事等で保護者の方にお弁当を持参していただくことがありますのでご了承下さい。(この場合、事前にお知らせします。)

④定期的に園児達とクッキング教室を行っています。

⑤食育の一環として、園児達にタケノコ・とうもろこし・いもの茎等の皮をむいたり、いんげん豆・きぬさやのすじを取ったり、そら豆をさやから出したり、きゅうり・なす・枝豆・ミニトマト等の収穫をしたりして、食への興味や関心を高めます。

アレルギー除去食

アレルギー除去食は、病院からのアレルギー疾患生活管理指導表を、本園に提出することが必要です。

アレルギ-除去食は、親子共に心理的にも大きな負担となることが多く、何もかも制限してしまうほどの除去食の場合は、発育障害や栄養失調等の危険性もあり、慎重に進めなければなりません。保護者の方の独自の判断で食物除去をしないようにし、定期的にアレルゲン抗体検査や診断を受け、その指示に従って進めるようにします。卵・牛乳・小麦は三大アレルゲンとしてもよく知られており除去するケ-スも多いのですが、そば・ピ-ナッツ・カニ・エビも同様に食べてしまうと激しいショック症状を起こしやすい食材として指定されています。

本園では、栄養士や保育教諭等が、アレルギ-疾患生活管理のお子さんをもつ保護者の方やご家庭との連携を密に取り合い、お子さんの状況に応じて適切な対応に努めていきます。

なお、下関市医師会や下関市小児科医会と協力をして、本園における除去食の対応は、医師の診断に基づいて行いますので、本園にアレルギー疾患生活管理指導表の提出をお願いします。(既に除去食を行っているお子さんも、年に一度の提出をお願いします。)

食物アレルギーは頻度が高く、中には死亡することもある重篤な疾患です。これら食物アレルギーによる、アナフィラキシーショックを含む即時反応を防ぐためには、医師のアレルギー疾患生活管理指導表に基づいた除去食が必要となりました。従来の口答指示やメモ書きによる指示は、食物アレルギーによる事故を起こす可能性があります。自己判断による除去食による栄養上の問題もあります。

なお、アレルギー疾患生活管理指導表は記入時点で予測できる食物アレルギーについて記載したもので、全てのアナフィラキシーを防げるものではないことをご理解下さい。

また、アレルギー除去食のお子さんにつきましては、担当医からの解除を受けても、本園では解除後、1か月を目安にお子さんの様子を観察します。

| アレルギー検査に関するお願い アレルギー検査を受けられる際は、「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」に記載されている、原因食品(1~14)全ての検査をお願いします。 |

安全かつおいしい水を提供しています。

園児の健康を考慮し、電解還元水(活性水素豊富水)を野菜の洗浄、お茶、炊飯、スープ、煮物等、多くの料理に使用しています。また、酸性水を園児のうがい用として使用しています。

食事と教保育者の関わり

みんなで楽しい食事ができる環境を整え、園児の心を満たし、健康な精神をつくり上げることも食事の大切な役割です。

楽しい食事というのは、赤ちゃんが生まれてお母さんのお乳を吸う時から始まります。赤ちゃんはお母さんにしっかり抱かれ、安心感の中でお乳を飲み満足感を味わいます。この時、お母さんは赤ちゃんの目を見つめて話しかけたりもするでしょう。それが楽しい食事のはじまりなのです。

また、お子さんの嫌いな食べ物については、無理強いしない範囲内で、励ましたり、量を加減したりしますが、嫌いな食べ物にも興味や関心がもてるように、教保育を通して五感覚器官を活用できるように創意工夫し、調理するところを見学したり、自分で調理したりする中で、食べ物と体の関係をわかりやすく知らせながら、栄養バランスのとれた食事ができるように努めていきます。

食事のマナーについては、「いただきます」「ごちそうさまでした」の挨拶、食前食後の手洗い、配膳前後の手伝い、正しい食事の仕方、よく噛んで食べることなどの基本的な生活のしつけを身につくように知らせていきます。

保健と健康管理

お子さんの発熱や体調不良等の場合、保護者の方へ連絡させていただきます。

- 教保育中、お子さんによって個人差がありますが、体温が37.5度(前後)近くになりましたら、養護教諭・保育教諭が視診して判断し、保護者の方へ連絡しますので、お迎えをお願いします。

- 教保育中、お子さんの体調に異変を感じた場合、養護教諭・保育教諭が視診・問診等にて判断し、保護者の方へ連絡し、お迎えをしていただきます。この場合、病院での受診をお願いします。

子ども園と薬

- 本来、園で薬を飲ませることは法律違反です。やむを得ず薬を持参される場合は、次のとおりです。

①お薬を持ってきた場合、必ず直接保育者に説明して下さい。養護教諭・保育教諭から「与薬連絡表」を受け取り、記入してから薬と一緒に養護教諭・保育教諭に手渡して下さい。(連絡帳に「与薬連絡表」をはさんだ状態で、保護者の方からの説明がない場合、お子さんに、お薬を投与することはできません。)

②医療機関からの処方であること。保護者の方の判断で持参した薬は対応できません。(市販の薬、解熱剤、座薬、鎮痛剤はお預かり出来ません。)

③本園では、お子さんへの薬の投与は1日1回です。ご了承下さい。

(水薬は小さな容器に1回分を移して持参して下さい。)

④袋や容器にお子さんの名前を記載して下さい。

⑤長時間継続して飲まなければならない薬の場合は、ご相談下さい。

⑥吸入等の医療行為は、本園では実施できないことになっています。

⑦医療機関を受診される場合、本園に通っていることを医師にお伝え下さい。 - 日本保育園保健協議会から保護者の方へ。

①お子さんの薬は、本来は保護者の方が来園して与えていただくのですが、緊急やむを得ない理由で保護者の方が来園できない時は、保護者の方と本園で話し合いの上、養護教諭・保育教諭が保護者の方に代わって薬を与えます。この場合は万全を期するため「与薬連絡表」に必要事項を記載して、薬に添付して本園の養護教諭・保育教諭に手渡していただきます。

②薬は、お子さんを診察した医師が処方し、調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。

③保護者の方の個人的な判断で持参した薬は、本園としては対応できません。

④座薬の使用は原則として行いません。やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な指示書を添付して下さい。なお、使用に当たっては、その都度保護者の方にご連絡しますのでご了承下さい。

⑤初めて使用する座薬については対応できません。

⑥「熱がでたら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」というように症状を判断して与えなければなれない場合は、本園としてはその判断ができませんので、その都度保護者の方にご連絡することになりますのでご了承下さい。

⑦慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピ-性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生労働省)によって、お子さんの主治医または嘱託医の指示書に従うと共に、相互の連携が必要です。

⑧処方した薬を持参した場合は、必ず「与薬連絡表」を添付して下さい。なお、「薬剤情報提供書」がある場合にはそれも添付して下さい。また使用する薬は1回ずつに分けて、当日の1回分だけをご用意して、袋や容器にお子さんの名前を記載して下さい。

⑨主治医の診察を受ける時は、お子さんが現在○○時から○○時まで本園に在園していることと、本園では原則として薬の使用ができないことをお伝え下さい。

予防接種

小さな子ども達が集団で生活する本園では、感染を防ぐために予防接種は不可欠です。予防接種には、その病気に一番かかりやすい時期、あるいはこの時期に予防しておいた方が効果的であると考えられる時期があり、それらが標準的な接種年齢ということで設定されています。予防接種は,かかりつけの医療機関にご相談下さい。

| 定期接種名(無料) [予防する病気] | 対象年齢 | ||

|---|---|---|---|

| BCG[肺結核・結核性髄膜炎] | 生後5か月以上12か月未満 | ||

| 五種混合 [百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ] |

1期初回(3回) | 生後2か月~90か月(7歳6か月児) | |

| 1期追加 | 初回終了後、6か月~18か月の間隔をおいて | ||

| 二種混合[ジフテリア・破傷風] | 11歳児~13歳未満児 | ||

| MRワクチン(麻疹・風疹) (平成18年より適用) |

1期 | 生後12か月~24か月未満児 | |

| 2期 | 小学校入学の前年(年長児) | ||

| 日本脳炎 | 1期 初回① |

生後6か月~90か月(7歳6か月児) (標準接種年齢は3歳児) |

|

| 1期② | 初回から4週間後 | ||

| 1期追加 | 1期終了後、概ね1年後 | ||

| 2期 | 9歳児~13歳未満児 | ||

| 水痘 | 初回 | 1歳児~1歳3か月 | |

| 2回目 | 初回から3か月以上3歳未満 | ||

| 小児用肺炎球菌 ワクチン [細菌性髄膜炎] |

生後2か月~5歳未満児内で計4回 | ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン開始後、細菌性髄膜炎は劇減した。 | |

| B型肝炎 | 1歳になる前に3回接種(1歳児からは有料) | ||

| 任意接種(有料)[保護者の方の意思で接種することを決める] | ||||

|---|---|---|---|---|

| 接種名 | 対象年齢 | 料金 | 病気・効果について | |

| おたふくかぜ | 1歳児以上の未り患者 | 有料 | ||

| インフルエンザ | 1歳以上 | 有料 | ||

| ロタウイルス | 2種類のワクチンどちらか | ロタリックス(2回) | 1回目・・・生後6週間~24週未満 2回目・・・1回目接種から4週間後 |

|

| ロタテック(3回) | 1回目・・・生後6週間~32週未満 2回目・・・1回目接種から4週間後 3回目・・・2回目接種から4週間後 |

|||

| ロタウイルスワクチン開始後、ロタウイルス胃腸炎はほとんど見られなくなった。 | ||||

インフルエンザやノロ・ロタウイルス等の予防と感染防止

- お子さんは、インフルエンザの予防接種を受けて下さい。

- お子さんの感染症予防と感染防止のため、多くの人が集まる教保育室や各部所等に、空間のウイルス抑制と脱臭に効果を発揮する「ジアイーノ(次亜塩素酸空間除菌脱臭機)」を設置し稼働しています。また、施設内は弱酸性除菌水(次亜塩酸)を用いて、予防・防止対策に努めています。

感染症発生に伴う組閉鎖や休園について

感染症が発生した場合、一つの組から1/3名以上のお子さんが感染した場合は組閉鎖となります。

また、園全体の1/3名以上のお子さんが感染した場合は休園となります。

ただし、体調に異常のないお子さんは、別室にて通常通り教保育を行いますので、教保育を希望される保護者の方は、「登園申込書」(園に用意)をご提出下さい。

感染症の登園基準

本園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできる限り防ぐことで、お子さん一人一人が快適に生活できます。感染力のある期間に配慮し、お子さんの健康回復状態が、集団での園生活が可能な状態になってから登園して下さい。

なお、兄弟・姉妹の中で、感染症と医師から診断されたお子さんがいる場合、令和5年度も他のお子さんに感染が広がったため、病児保育施設を利用されないお子さんは、ご家庭で一緒にお休み下さい。

(1)医師の診断を受け、保護者の方が作成する「登園届」が望ましい感染症。

| 病名 | 潜伏期間 | 感染可能期間 | 主な症状 | 登園の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 溶連菌感染症 | 2~5日 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1~2日間 | 突然の発熱、喉・頭・腹痛を発症、嘔吐を伴う。鮮紅色の細かい発疹がほぼ全身に表れ舌には苺のようなブツブツができる | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること。ただし、治療の継続は必要 |

| マイコプラズマ肺炎(うつる肺炎) | 2~3週間 | 臨床症状発現時がピークでその後4~6週間続く。適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 咳・発熱・頭痛等の風邪症状がゆっくりと進行し、特に乾性の咳が徐々に湿性となり激しくなる。解熱後も3~4週間咳が持続する | 発熱や激しい咳が治まっていること |

| 手足口病 | 3~6日 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発生した数日間。唾液へのウイルスの排泄は1週間未満、糞便へは数週間持続する | 手掌、足、口内、お尻、膝の周囲に水泡性の赤い円形~楕円形の小豆大~大豆大の発疹ができる。手足の水ぶくれが消えて、口内炎が治っても便の中には原因のウイルスが長い間出る | 解熱後1日以上経過し、口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事が出来ること |

| りんご病 (伝染性紅斑) | 4~21日 | 風邪症状発現から顔に発疹が出現する迄 | 軽い風邪症状の後、頬が赤くなったり手足に網目状の紅斑が出現する。発疹が治っても直射日光や入浴したりすると発疹が再発することもある | 発疹が出現した頃には感染力は消失しているので全身状態が良いこと (本人が元気でいれば休む必要はない) |

| ウイルス性胃腸炎(ロタ、ノロ、アデノウイルス等) | (ロタ)1~3日 (ノロ)12~48時間 | 症状のある時期が主なウイルス排泄期間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) | 発熱・嘔吐(嘔気)・けいれん・腹痛・下痢(乳幼児は黄色より白色調であることが多い)。便はウイルスを排泄するので注意が必要 | 嘔吐・下痢等の症状が治まり普段の食事が出来ること |

| ヘルパンギーナ | 3~6日 | 急性期の数日間 | 喉の入り口に、小さい水泡が数個でき、高熱が1~3日続く。喉の痛みのために食事等ができなくなる。便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要 | 解熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく食事も十分で元気になった時 |

| RSウイルス感染症 | 呼吸器症状のある間 | 持続する発熱、鼻汁、痰の絡む咳喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー)、呼吸困難等 | 呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと | |

| 帯状疱疹 | 水泡を形成している間 | 軽度の痛みや違和感(子どもの場合はっきりしない)やかゆみがあり、その後多数の水疱が集まり紅斑となる | すべての発疹が痂皮化してから | |

| ヘルペス性菌肉口内炎(単純ヘルペス感染症) | 2~3週間 | 水疱を形成している間 | 歯肉口腔内、口周囲の水疱 | 発熱がなくヨダレが止まり、普段の食事が出来ること |

| 突発性発疹 | 約10日 | 発熱中(感染力は弱い) | 乳児がほとんどで、高熱が3日間続き、解熱すると発疹が出て終わる。下痢が多くある | 解熱後1日以上経過し、全身状態が良いこと |

(2)医師が作成した「意見書」が望ましい感染症

| 病名 | 潜伏期間 | 感染可能期間 | 主な症状 | 登園の目安 |

|---|---|---|---|---|

| はしか (麻疹) | 8~12日 | 発症1日前から発疹出現後の4日後迄 | 熱性けいれん、熱、咳、くしゃみ、鼻水、流涙。目の充血が2~3日続いてから口内の頬粘膜にこけし粒大の白い斑点がパラパラと見られる。(コプリック斑)その後、赤い湿疹が出て更に高熱が3日間位つづく感染力が非常に強い | 解熱後3日を経過する迄、症状により感染力が強いと認められた時は長期に及ぶこともある |

| 風疹 | 14~23日 | 発疹出現前の7日前から後7日間位 | 発熱、喉の腫れ、淡紅色~鮮紅色の発疹がほぼ全身に出て目が充血したり耳の後ろのリンパ節が腫れたりする | 発疹が消失してから |

| 結核 | 微熱、咳、疲れやすさ、食欲不振、顔色の悪さ。全身に影響を及ぼし、特に肺に病変が生じることが多い。 | 医師により感染の恐れがないと認める迄 | ||

| 百日咳 | 6~15日 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過する迄 | 咳が次第に強くなり、特に夜間に激しく長く続いた後で呼吸時にヒューと音を立てて息を吸い込む。 透明な痰が多く出る | 特有の咳が消失する迄、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了する迄 |

| 腸管出血性大腸菌感染症(0157.026.0111等) | 水様性下痢便や腹痛、血便。尿量が減ることで出血しやすくなり意識障害を来す溶血性尿毒症症候を合併し、重症化する場合がある。夏に流行がみられる | 症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し48時間を空けて連続2回の検便により、いずれも菌陰性が確認されたもの | ||

| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 発熱、頭痛、嘔吐であり、急速に重症化する場合がある。発症した場合、抗菌薬により治療する | 医師により感染の恐れがないと認められる迄 |

(3)その他

| 病名 | 潜伏期間 | 感染可能期間 | 主な症状 | 登園の目安 |

|---|---|---|---|---|

| とびひ (伝染性濃痂疹・皮膚化膿性) | 2~10日(長期の場合もある) | 効果治療開始後24時間 | 伝染力の強い皮膚病。湿疹や虫さされ痕を掻きくずした部分に細菌感染を起こし、水泡状になり皮が破れて体液があちこちについて広がる。 | 皮膚が乾燥しているか、皮泡部分を覆っていること |

| 水いぼ (伝染性軟属腫) | 2~7週間 時に6か月まで | 不明 | 直径1~3㎜の半球状、丘疹で表面は平滑で中心臍窩を有する。幼児によく生じ、放っておいても自然に治ることもあるが長期間かかるので、周囲の子どもに感染するため治療を要する。プールの水は感染しないが肌の触れあう場ではタオル・浮き輪・ピート板等の共用を控える。 | 掻きこわし傷から滲出液が出ている時は被履すること。 関節痛等の症状がなく本人が元気であれば休む必要はない |

| アタマジラミ | 10~14日成虫まで2週間 | 産卵から最初の若虫が孵化するまでの期間(10~14日) | 小児では多くが無症状であるが、シラミが寄生すると頭皮にかゆみが生じる。決して不潔だから感染したのではない。伝播の機会が多いため家庭での熱湯消毒、日光消毒駆除が重要。帽子・タオル・マクラ・布団等の共有は避ける。頭同士を接触させない | 駆除を開始していること。その周囲が一斉に治療することが大切 |

安全・衛生管理

全職員がお子さんの生命を守るために、瞬時の危機管理に対応するための訓練や研修を実施しています。

安全について

- 消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を年2回実施しています。

- 電気設備は、園児達への感電や漏電による火災防止のため、年6回電気主任技術者による電気設備点検を行っています。

- 毎月、安全委員(職員編成)による、組別・部署別に安全・事故防止点検や施設設備・遊具・用具等の安全点検を実施しています。

防災について

- 災害(火災・地震・台風・津波等)に備えて、毎月1回避難訓練を実施しています。

●消火訓練(職員による消火器の使用、バケツリレー等。)

●避難訓練(園児達や来園者の誘導と避難方法等。)

●通報訓練(通報や職員間の連絡方法等。) - 災害時の園児の行動

[0~2歳児]職員の適切な判断に基づき、園児一人一人に応じた介助・援助を行います。

[3歳児以上]職員の適切な判断に基づき、園児一人一人の状況に応じた援助を行います。

| 災害状況 | お子さんの行動 |

|---|---|

| 火事のとき | “お”押さない(お口を押さえる)。“は”走らない。“し”静かに動く。 “も”戻らない。 |

| 地震のとき | “あ”頭に手をのせる。“し”姿勢を低くする。“か”かくれる机の下。 |

| 台風のとき | “せ”先生のお話を聞く。“み”みんなと一緒にいる。 |

| 津波のとき | “は”走って逃げる。“た”高い所へ行く。“く”車に注意する。 |

3.万一に備えて

●監視カメラ・モニターを設置しています。

本園の駐車場・玄関・園庭・園裏通用口、1階のひよこ0歳児・ひよこ1歳児・りす組、2階のうさぎ・きりん・ぞう組の各教保育室の様子を監視し、夜間は防犯カメラで録画しています。

ただし、教保育を行いながらの監視のため、監視体制は十分ではありません。このため、本園に出入りする際、必ず、通用口の門を閉めて、「止め金」を掛けるようご協力をお願いします。

4.災害時の避難場所

①災害時の避難場所は、本園もしくは災害の内容によっては、関係機関の指示に従って移動します。災害が起きた時は、本園から保護者の皆様にご連絡をしますので、避難場所にお迎えをお願いします。

②火災時は、角倉小学校に避難します。

③万一、津波が押し寄せてくる可能性がある場合は、天候により、第1避難場所として本園の施設、第2避難場所として本園上の坂道を上がり、第二園庭に避難します。(うさぎ・きりん・ぞう組は、1月~3月の朝の会終了後、持久走を兼ねて走っています。)

5.ぞう組園児は、毎年「幼年消防クラブ発会式」にて、防火の誓いをします。

| わたしたちは ぜったいに ひあそびをしません おとうさん おかあさん せんせいのおしえをまもります わたしたちは れいぎただしく すなおなこどもになります わたしたちはまもります ひのようじん |

6.本園に入園したお子さんは、次の保険に加入します。(全額園負担)

●独立行政法人日本スポーツ振興センター(学校含む)の災害共済給付制度加入

●民間の傷害保険加入

交通安全について

交通安全指導員から交通安全ルールを学び、信号の見方や横断歩道の渡り方等の実技指導を受けています。

令和4年度に本園の園児は、「山口県フォトコンテスト2022年最優秀賞」に選ばれました。

また、令和6年度も本園の園児は、「山口県フォトコンテスト2024年優秀賞」に選ばれました。

衛生について

- 食事やおやつの前は、お子さんは手指消毒をします。

- お子さんが歯を磨いた後は、「歯ブラシ乾燥機」(平成29年度の卒園記念品)に収納して殺菌し、保管をしています。

- 日々決められた職員により、毎日トイレの清掃を行い、清潔・衛生で明るいトイレを用意し、お子さんが使用しやすいように努めています。

- 必要に応じて、うがいを欠かさないようにします。

- 薬剤師による、空気や照度をはじめ、健康・衛生等に関する検査と指導を受けています。

- 食育(調理)に携わる職員は、毎月検体検査を受けております。また調理に関わらない全職員は、年1回以上検体検査を受けています。

- 食育室(調理)は、害虫駆除・防除作業を専門機関により、年2回実施します。

- 飲料水貯水槽の水質検査と消毒を専門機関により、年1回実施します。

- 食育室(調理)は年1回、食品衛生監視員による集団給食施設の一斉点検の検査と指導を受けています。

- 毎月、衛生委員(職員編成)による、組別・部署別に衛生点検を実施しています。

AEDの取り扱いと使用方法

本園は、園児をはじめ、地域の子ども達や大人達が、緊急時の対応のためにAEDを、本園の玄関内に設置しています。

AEDとは、薬事法(昭和35年法律第145号)第12条第1項の規定に基づく許可を受けた自動体外式除細動器をいいます。

AEDは、地域の子育て支援の拠点施設でもある本園に設置し、地域の子ども達や大人達の安心・安全を向上させると共に、地域コミュニティー機能の充実を図ることを目的として設置しています。

- AEDの設置位置は、本園の玄関内の左側・玄関窓横(園児靴入れ棚上)に設置しています。

- AEDの操作につきましては、職員の多くが修得しています。お気軽にお尋ね下さい。

緊急時のAEDの使用につきましては、月曜日~土曜日の開園時間は、7時00分~19時30分。日・祝日は、8時00分~18時00分です。

ただし、時間短縮や年末・年始の休園日、行事・催事等で時間の短縮や休園することがあります。 - 胸骨圧迫による「心肺蘇生法」とAEDの取り扱いについては、本園にお問い合わせ下さい。

[本園のAEDについて]

①緑のランプが点灯している場合は大丈夫。

②バッテリーの消耗期限は5年くらい。

③園児の場合(体重28㎏未満の子)、小児用のキーパットを折って差し込む。

④電流が小児用に変わる。

登降園について

お子さんの登園時は職員が駐車場までお迎えをします。

登園時は元気よく挨拶を交わしましょう。

- お子さんは、毎日のくり返しの中で生活習慣を身につけていきます。

2歳を過ぎると、お子さんが自分でしようとするようになるので、見守りながら援助します。「しよう」とするお子さんの自主性を尊重し、見守りましょう。

①「おはようございます」と挨拶を交わします。

②教保育者にお子さんを預けます。

(健康状態や登園までの生活状態などの連絡事項がある場合は、必ずお伝え下さい。)

③0歳~2歳児は、靴を脱ぎ、靴箱に入れることを教保育者が介助・援助します。

3歳児以上は、お子さんが靴を脱ぎ、揃えて靴箱に入れます。

④0歳~2歳児は、教保育者が出席ノートにシールを貼ることを介助・援助します。

3歳児以上は、お子さんが出席ノートにシールを貼ります。

⑤0歳~2歳児は、教保育者が連絡帳をカバンから取り出すことを介助・援助します。

3歳児以上は、お子さんが連絡帳を出します。

⑥0歳~2歳児は、カバンを指定位置に置くことを教保育者が介助・援助します。

3歳児以上は、お子さんがカバンを棚に入れます。 - 保護者のみなさん同士で挨拶を交わし、親交を深めましょう。

挨拶を交わし合うことは、心地よい気持になります。挨拶を通して保護者の方同士の親交を深めましょう。お子さんへの心情を豊かにし、しつけにも繋がります。

登園時のお願い

(朝の会は9時20分開始です。)

- 登園時の教保育者のお迎えは、7時00分~9時30分です。9時30分以降の登園は、玄関横(左側)のインタ-ホンを鳴らしてお知らせ下さい。

- 教保育者は9時50分以降は、設定教育を開始しますので、教保育室(組)迄お子さんをお連れ下さい。

- お子さんの安全確保(脱園防止)のため、出入りの際は園の通用門の止め金を、必ず閉めて下さい。お子さんを通用門に触れて遊ばせないで下さい。(門が傷んでいます。)

- 駐車場スペ-スが狭いので、登園が済まれましたら、速やかに他の保護者の方にお譲り下さい。

(倉庫上の駐車場もご利用下さい。) - うさぎ組(3歳児)、きりん組(4歳児)、ぞう組(5歳児)は、日々、制服で登園して下さい。

また、夏期期間の6月~10月(運動会終了迄)は、主に体操服等で登園して下さい。

お子さんの登園時、保護者の皆様のお迎え時

新型コロナ感染症予防のため、園児の登園時は感染予防のため、園児一人一人を手指の消毒、検温を実施しております。保護者の皆様もお子さんのお迎え時は、消毒・検温(令和2年度卒園記念品)を欠かさないようにお願いします。なお、検温時にブザーが鳴った場合は、速やかに施設外側の玄関左横のインターホンを押してお待ち下さい。また、来園前に検温して37.3℃以上の時も、インターホンを鳴らしてお待ち下さい。

降園時

- お迎えの際には、必ず職員に声をおかけ下さい。

- 保護者の代理の方がお迎えにきた時(見慣れない代理の方のお迎えの場合)、失礼ながら、保護者の方が依頼した人であるかを確認させていただきます。必ず、事前に本園へお電話等で、お迎えにこられる方の続柄とお名前や服装、お迎え時間、その他の特徴を伝えて下さい。ご連絡がない場合は、お子さんがその人に喜んで寄っていってもお渡しできませんので、ご了承下さい。

- 玄関に職員がいない時は、インターホンを押してお知らせ下さい。

(教保育室[組]に、直接迎えに行かれても構いません。) - ひよこ組・りす組は、帰り支度を援助・介助します。うさぎ・きりん・ぞう組は、帰り支度を見守ります。

- 身の回りのものや持参品の間違い、忘れ物がないことを確かめます。

- お迎えの保護者の方へ連絡・確認事項を簡潔にお伝えしてから、「○○さん、さようなら。」と挨拶を交わします。

- 降園時、お子さんを保護者の方へお渡し後は、お子さんを園庭で遊ばせないで速やかに降園して下さい。(お子さんがケガなどをした場合、本園は責任を負いかねます。)

駐車場ではお互いに譲り合い、事故やトラブルに注意しましょう。

- 登降園時は、正門前の駐車場及び倉庫上の駐車場をご利用下さい。

- 駐車場出入り時は、お子さんや他の車両に注意して、いつでも停止できる速度でお願いします。

- お子さんが車から乗り降りする時は、駐車場が傾斜しているので、お子さんに任せずに保護者の方がドアを開け閉めして、ドアがお子さんや他の車に当たらないように注意して下さい。

- 下車後は、必ず、保護者の方はお子さんの手を引いて(乳児は抱っこ)保育者に渡して下さい。

- 駐車中は、安全・騒音防止のためエンジンを止めて、貴重品は持参し、鍵をかけて下さい。

- 駐車中は通行の方や他の車両の妨げにならないようにお願いします。

- 降園時は、駐車場が混雑する時間帯がありますので、車でお迎えの保護者の方は、お子さんをお渡し後は、早めに車の移動をお願いします。

- 車の発進時は、左・右・前を十分に確認してから発進して下さい。

- 行事・催事等でお迎え時に、園庭を駐車場代わりに開放することがありますが、お子さん達の飛び出しに十分ご注意下さい。

- (駐車場での事故やトラブルが生じた場合、本園は責任を負いかねます。

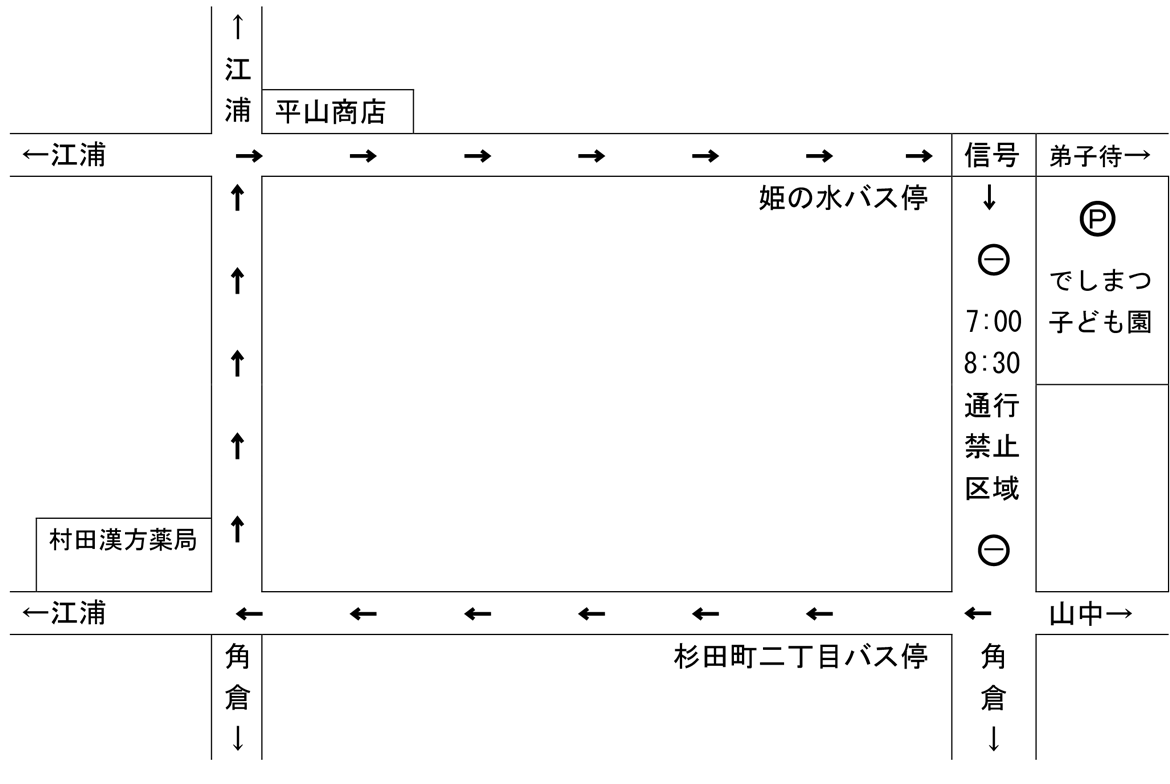

本園横の学童専用道路は月曜日から金曜日迄、7時00分~8時30分の時間帯は通行禁止

本園横の学童専用道路は月曜日から金曜日迄の5日間、朝7時00分~8時30分の時間帯は通行禁止区域です。学童の安全確保や交通違反行為をしないため、山中町・角倉町方面から本園へお越しの保護者の方は、下図の矢印(→)方向に通行して下さい。

また、本園の駐車場から出る際は、信号のある道路から出庫していただきますようお願いします。

お迎え時は、駐車場が混み合いますので、お早めにご移動下さい。

お迎え時に、園庭等でお子さんを遊ばせることは危険が伴います。また、駐車場が混雑することにつながりますので、お子さんをお迎え後は、速やかに車をご移動下さい。

運転時は、必ず乳幼児用シートベルトを装着しましょう。

- 6歳未満のお子さんを自動車に乗せる際、チャイルドシ-ト・ジュニアシートを装着することが義務づけられています。お子さんの命を守るために正しく装着しなければ安全性が低下します。年齢やお子さんの発達に応じたものをお選び下さい。

●乳児用ベット(新生児から10か月迄) ●幼児用シ-ト(10か月から4歳児迄)

●学童用シ-ト(4歳児から10歳頃迄)

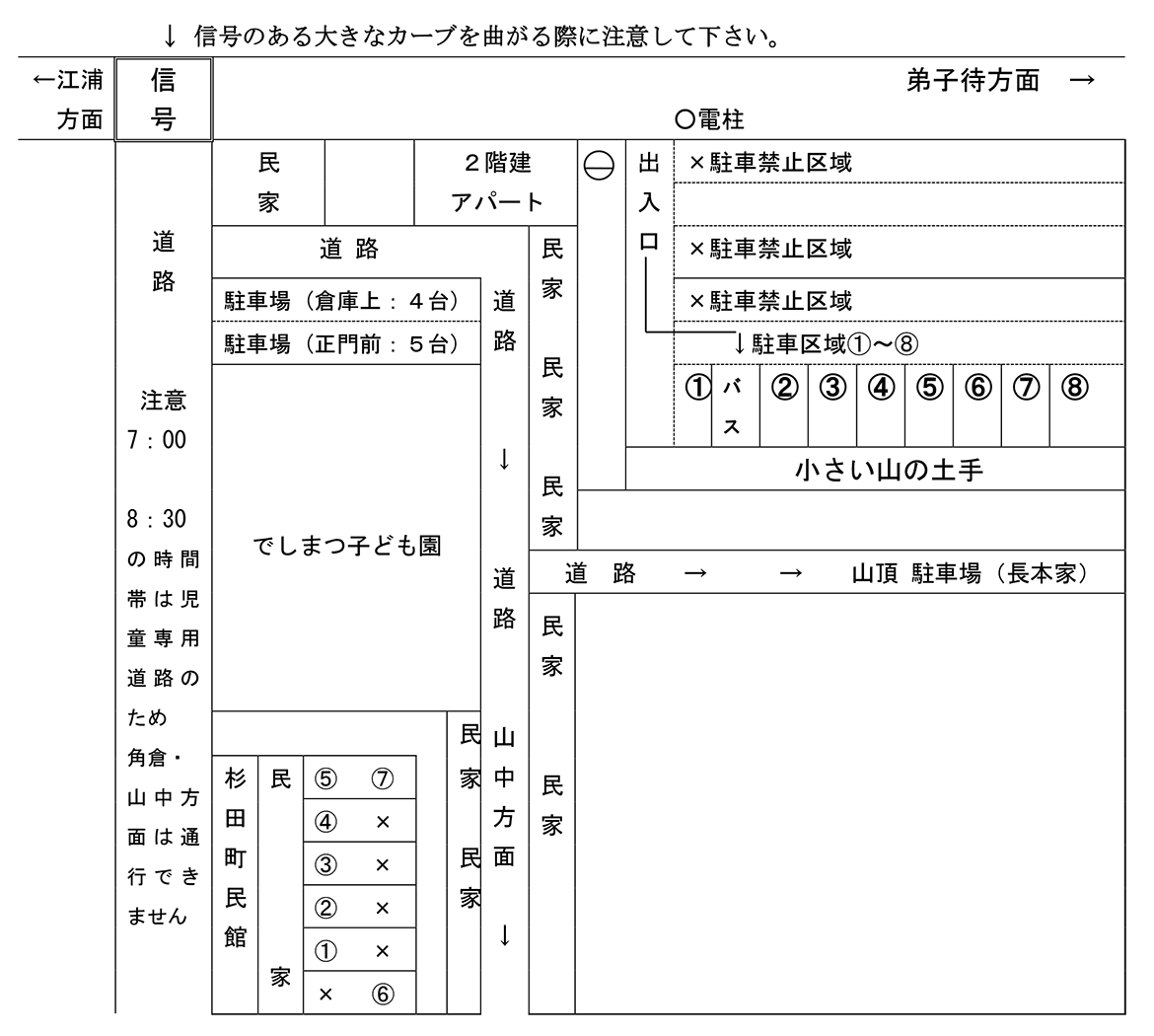

本園の駐車場が混み合っている時の本園職員専用(借用)駐車場の利用配置図

園児や保護者の方の事故防止や安全性を高めるため、16時00分~18時30分迄提供しています。

- 信号の箇所は、大きなカーブになっています。

- 本園の駐車場は、信号から弟子待方面に向かう電柱の手前を右折し、①~⑧をご利用下さい。

- ×駐車禁止区域には駐車しないで下さい。トラブルを招かないようにお願いします。

- 駐車場内での事故等は、当事者同士で対応をお願いします。

ご家庭との連携

保護者の方との連携を円滑、かつ密に相互理解を深めていくことは大切なことです。

保育者は教保育の専門性を高めていくことに努めています。『お子さんの健やかな育ち』を教保育者と保護者の方が一体となって、発達の特性や発達過程を理解し、発達及び連続性に配慮しながら、お子さんの様子や育成過程を共有していきます。

園からのお知らせ

- 玄関や他の掲示板をご覧下さい。

必要に応じて、掲示板にてお知らせしますので、登降園時にご覧下さい。

なお、5月からの予定で、玄関内左側壁面に電子掲示板を設置し、日々のお子さん達(組単位)の様子や給食などをお知らせします。(毎週月曜日~金曜日迄) - 毎月「園だより」(クラスだより含む)を配信・配布します。

①毎月の教保育に関する内容

②毎月行事・催事等の案内やお知らせ

③給食献立

④その他、諸事由による案内やお知らせ - 事前に登録して頂いている「メール配信システム」を通して連絡をします。

●悪天候による行事・催事等の変更●通園バスの運行・運休について●その他の変更

連絡帳・出席ノートについて

お子さんたちとの関わりを充実するために、連絡帳につきましては、内容を省略させていただきますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

- ひよこ組(0歳児)

①食事の欄を簡潔にまとめさせていただきます。お子さんの給食・離乳食の食べた量の状態を(全部)(半分)(3分の1)の記入でお知らせします。

②離乳食・おやつのメニューは連絡帳に記入せず、その月の献立表や当日の掲示板にてお知らせします。

③お子さんの様子について連絡が必要な時は、コミュナビの連絡帳にてお知らせします。 - ひよこ組(1歳児)りす組(2歳児)うさぎ組(3歳児)きりん組(4歳児)ぞう組(5歳児)

お子さんの様子について連絡が必要な時は、コミュナビの連絡事項にてお知らせします。 - 前項(1)・(2)について。

教保育に関する内容、お子さんのご家庭での様子や園での様子、育児相談等は、連絡帳では伝わりにくいことがあります。そこで、登園・降園時や個人面談の機会を用意していますので、コミュニケーションを大切にしていきます。 - ご意見や指摘、疑問、相談、悩みごと等、直接、本園の職員(保育者)へ話しづらい内容につきましては、通用口横の「郵便受け」へ投函して下さい。

- 出席ノートについて。

①出席した日は、出席シ-ルを貼ります。(ただし、ホリデイ保育は除きます。)

②毎月の身体測定の結果を記入します。

③月末に出欠席の集計を記入します。

保護者の方と連携を円滑に行います

- お子さんの日々の様子や育成過程を伝え合い、ご家庭と本園と共に子育ての喜びや楽しさ、お子さんが「できた」こと等を保護者の方へ知らせていきます。

- 離乳食は、保護者の方と保育教諭・栄養士等が連絡を取り合い、咀嚼や便の状態を見ながら、協力して進めていきます。

- 0歳児の9か月前後からは、育児用ミルク(0か月~9か月)→フォローアップミルク(9か月から)→牛乳(1歳を過ぎてから)に無理なく移行できるようにします。また、哺乳ビンからコップに嫌がらずに移行できるように、ご家庭でも毎日コップを使うように、ご協力をお願いします。

- ご家庭でも1対1で触れ合う遊び相手として、甘えたい気持ちを上手に満たしていただけるように、抱いたり、話しかけたり、マッサージをしたり、触れ合い遊び等、親子遊びを紹介します。

- お子さんの体調に気をつけて、異変を感じたら、保護者の方にお知らせし、家庭でゆっくりと休養できるように協力をお願いします。

- 予防接種について理解していただき、計画的に漏れなく受けられるようにお勧めします。また、感染症の状況について、その都度お知らせします。

子育てに関するご相談を随時受付ています

私たち教保育者は、お子さんの教保育を保護者の方と一緒に共有できることを願い、家庭と教保育者が連携を深め、よりよい子育て支援を目指していきたいと存じます。本園では、必要に応じて個人面談をしますので、お気軽にご利用下さい。

①個人面談 ②家庭訪問(園長の承認を得て)

保護者の皆様へ子育て支援の内容に関する事項

保護者の皆様に対する子育ての支援にあたっては、「幼保連携型認定こども園」における教保育の基本及び目標を踏まえ、園児に対する学校としての教育及び児童福祉施設としての教保育ならびに保護者の皆様に対する子育ての支援について、相互に有機的な連携が図られるよう、保護者の皆様及び地域の子育て支援を、自ら実践する力を高める観点に立って、次の事項に留意します。

- 幼保連携型認定こども園の園児の保護者の皆様に対する子育ての支援。

ア お子さんの送迎時の対応、相談や助言、連絡や通信、会合や行事・催事等、日常の教保育に関連した様々な機会を活用して行います。

イ お子さんの様子や日々の教保育の意図等の説明を通じて、保護者の皆様との相互理解を図ることに努めます。

ウ 教保育の活動に対する保護者の皆様の積極的な参加は、子育てを自ら実践する力の向上に寄与するだけでなく、地域社会における家庭や住民の子育てを自ら実践する力の向上及び子育ての経験の継承につながることから、これを促します。その際、保護者の皆様の生活形態が異なることを踏まえ、全ての保護者の皆様の相互理解が深まるように配慮します。

エ 地域の実態や保護者の皆様の要請により、教保育を希望する保護者の方を対象に、一時預かり事業として行う活動については、お子さんの心身の負担に配慮すると共に、地域の実態や保護者の方の事情と共に、お子さんの生活のリズムを踏まえつつ行います。

(行政指導:実施日数や時間等について、弾力的な運用に配慮します。)

オ お子さんに障がいや発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関等と連携及び協力を図りつつ、保護者の方に対する個別の支援を行うよう努めます。

カ 保護者の方に育児不安等が見られる場合には、保護者の方の希望に応じて個別の支援を行います。

キ 保護者の方に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関等と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討する等の適切な対応を図ります。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村や児童相談所に通告し、適切な対応を図ります。 - 地域における子育て家庭の保護者の方等に対する支援。

ア 本園において、認定こども園法第2条第12項に規定する、子育て支援拠点事業を実施するにあたり、地域性や専門性等を十分に考慮して、地域において必要と認められるものを適切に実施することに努めます。

イ 市町村の支援を得て、地域の関係機関等との積極的な連携及び協力を図ると共に、子育ての支援に関する地域の人材の積極的な活用を図るように努めます。また、地域の要保護児童への対応等、地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会等の関係機関等と連携及び協力して取り組むように努めます。

緊急連絡の方法

- 緊急の時必要です。「いざという時は!」

急な病気や事故の時に連絡をいたしますので、「児童票」に緊急連絡先を記入して下さい。

①携帯電話番号と第2連絡先。

②健康保険証の記号番号(本園からお子さんを病院へ連れて行く時に必要です)。 - 変更した場合は、必ずお知らせ下さい。

①住所・電話番号・職場が変わった場合は、すぐにお知らせ下さい。

②お子さんの養育をする人が変わった時は、本園で用意している所定の用紙をお渡しいたしますのでお知らせ下さい。

③送迎する方が変わった場合は、事故防止のため、必ず連絡を下さい。

④退園する場合は、月初めにかかりますと保育料納入に関係いたしますので、退園希望月の20日迄に、本園に用意している「退園届」をご提出下さい。

保護者用コミュナビ登録手続きについて

本園と保護者の皆様との連絡を円滑にするために、ICT(コミュナビシステム)を取り入れています。登録していただくことによって、スマートフォンやパソコン等から出欠連絡や伝達事項の申請が可能になります。また、本園からの緊急連絡をメールで受信できたり、手紙などを閲覧できますので、登録をお願いします。

以下の手順でコミュナビ登録をお願いします。

- QRコードを読み取り、空メールを送信して下さい。

スマートフォンをお使いの場合はメール送信時にメールアプリ選択画面が表示されることがあります。今後メールを受信したいメールアドレスから空メールを送信して下さい。

[注意事項] 件名、本文は無しで送信して下さい。

iPhoneなどの機種によっては件名、本文が無しだと送信できない場合があります。その場合は任意の文字を入力して送信して下さい。

スマートフォンをお使いの場合は「QRコード読み取りアプリ」のインストールが必要な場合があります。

インストールしていない場合はAppStore、GooglePlayで「QRコード読み取り」等のキーワードを入力して検索して下さい。

2.自動返信されたメールの本文にあるURLを開き、「でしまつ子ども園名簿センター」より登録手続きを行って下さい。

①携帯電話の設定によりパソコンからのメール受信拒否、特定のアドレス以外からの受信拒否を行っているとメールの受信を行うことができません。

スマートフォン等のメール受信設定で、ドメインtecraft.jpからのメールが受け取れるようにして下さい。

②設定方法に関しては各携帯電話会社のサポートへお問合せ頂くか、ショップなどの窓口でご確認下さい。

③@icloud.comのメールアドレスをご利用の場合は初期状態だと迷惑メールと判断されることがあります。迷惑メールフォルダに受信をしていないかご確認下さい。

3.「保護者情報・園児情報」を入力して下さい。

4.「保護者情報」横にあります。[詳細]をクリックして、お子さんの「基本情報・生育情報・出生情報・食品摂取状況・保護者情報」を入力して下さい。

プライバシ-を守るために

人権問題とあわせて、守秘義務で侵しやすい問題の根底には、「発信する側」と「受けとる側」の心のギャップがあります。従って、本園では全職員が個人情報や守秘義務を尊重します。

- 本園は、保護者の皆様との連絡網はありません。

- ご家族以外の方で、本園でお子さんが教保育を受けているか否か、保護者の方の職場やご家庭についての問い合わせには応じませんので、ご親戚の方や親しい方に伝えておいて下さい。

- お子さんが病気やケガをした時は、やむを得ず職場に電話連絡をすることもありますが、園名で職場に電話をかけることに抵抗のある保護者の方は、事前にお知らせ下さい。この場合、担当教保育者の個人名で連絡します。

- お子さんの養育をする人が変わった時は、速やかに本園に届け下さい。届けのない時にはお子さんを変更前と同じ人にお渡しすることになりますので、その旨の手続きをお願いします。

個人情報を遵守します

本園は、本法人が取り扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護と管理のために自主的なルール及び体制を確立すると共に、個人情報保護に関する法令、その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、実施するあらゆる事業において個人情報の保護に努めます。法令等の規定に基づく場合を除いては、個人情報を事前に保護者の方の同意を得ることなく、外部に提供いたしません。個人情報を正確かつ最新な状態に保つと共に、漏洩、紛失、改ざん、毀損等を防止するために、適切な措置を講じます。

ソーシャルメディアについて

ソーシャルメディアは、利用に伴うトラブルも多く、内容によっては、人権・権利や当園の信頼を大きく損失するだけでなく、後々まで悪影響を及ぼします。

本園は、職員がソーシャルメディアを利用するに際し、そのリスクを理解した上、本園職員・利用者・取引先者・園関係者・地域の人・一般ユーザー・その他の利害関係者の利益や権利を害しないために、必要な規程を定めています。この規程で定めるソーシャルメディアとは、SNS(フェイスブック、ミクシィ、グリー等)、ツイッター、電子掲示板、ブログ等、インターネットを利用してユーザーが相互にコミュニケーションを行うことのできる情報伝達媒体をいいます。

現在、本園規程に該当する対象者は、本園職員のみですが、これからは、専門家・有識者等の意見を踏まえて、本園規程に反する行為をした職員以外の該当者(利用者・取引先者・園関係者・地域の人・一般ユーザー・その他の利害関係者等)の対応・対処について検討をしていきます。

- 現在、本園規程の対象者は、本園に在職している全ての職員とする。

①職員は、ソーシャルメディアを利用する場合、次の基本原則を理解し、遵守しなければならない。

②本園職員としての自覚と責任を持つこと。

③法令・本園就業規則・その他本園諸規程を遵守すること。

④ソーシャルメディアへの情報発信が半永久的に残ること。及び瞬時に拡散し得ること。並びに炎上リスクがあること等を理解し、発信する情報の内容を慎重に吟味し、責任をもつこと。 - 職員は、ソーシャルメディアを利用する場合、次の各号に掲げる情報の発信を禁止する。

①本園の秘密に関する情報。

②職務上知り得た秘密や個人情報を含む情報。

③本園・職員・第三者の権利を侵害する情報。

④本園を代表する見解や意見と誤解されうる意見等の情報。

⑤誹謗中傷、虚偽の内容を含む情報。

⑥人種・思想・信条等の差別、及び差別を助長させる情報。

⑦違法行為または違法行為を煽る情報。

⑧わいせつな内容に関する情報。

⑨法令・本園就業規則・その他本園諸規程で禁止されている情報。

⑩公式アカウント担当以外の職員は、公式アカウントから情報発信をしてはならない。

⑪職員は、ソーシャルメディアを利用するに際し、本園のロゴ等を利用してはならない。

⑫職員は、勤務時間中、ソーシャルメディアを私的に利用してはならない。

⑬職員は、本園の設備及び機器(パソコン・電話・ファックス・その他)を私的に使用してはならない。

※本園は必要と認める場合、本園の機器等に蓄積されたデーター等につき、閲覧等のモニタリングを行うことができる。 - 職員が前条に違反した場合、当該職員は園長に対し、速やかに報告を行わなければならない。

①前条に違反した職員は、園長の指示に従い、ソーシャルメディア上において、迅速な削除または訂正等の必要な協力を行う。削除または訂正の選択が及び具体的方法については、園長の指示に従い、職員だけの判断では行わない。

②職員がこの規程に違反した場合、これにより本園が被った全部または一部の損害を賠償しなければならない。

③職員がこの規程に違反した場合、これにより本園が被った全部または一部の損害を賠償しなければならない。

④この規程に違反する事実が認められた場合、本園就業規則「懲戒」に定める懲戒処分に処する。 - ソーシャルメディアの利用に関する相談窓口及びこの規程に違反する事実の通報窓口は園長とする。

園児同士のトラブルやケガ等は、直接、保護者同士での解決を求めず、本園へ解決を求めて下さい。

利用者の方からの妨害・迷惑行為等が発生した場合、利用のお断りや園外退去、関係機関への連絡を行うことがあります。

- 他の利用者の方や職員に対する暴言・暴力、威嚇行為、その他の迷惑行為。

- 他の利用者の方や職員に対する強要行為や執拗な行為。

- 利用者の方をはじめ、職員や園関係者等の人権を著しく侵害した行為。(誹謗中傷等含む)

- 本園敷地内での器物破損行為。

- 職員への業務妨害行為。

本園職員は園長の許可なく園外で保護者の方と関わることを禁じています

本園の就業規則に、「園長の許可なく、園外で園児・保護者と個人的、集団的な交流や集会等を行わないこと。その他、これらに類する行為をしないこと。」があります。この規則は、お子さんや保護者の方、そのご家族の方々の個人情報や守秘義務を厳守することは当然のことです。また、本園や職員に対しても個人情報や守秘義務があります。

このような状況の中で、規則を守らない一部の職員が園外で、特に保護者の方等と関わったり、交流をもったり、集会等をしたりした場合、本園としても皆様の個人情報や守秘義務を厳守することに欠けることになりかねません。このような事態を招かないためにも、保護者の皆様のご理解をいただきますようお願い申し上げます。

本園や職員に対するお心遣いはご遠慮下さい

本園や職員に対して、保護者の方やご家族の方からの贈り物は、すべてお断りいたしますので、ご了承下さい。

<事例> ①職員への土産。 ②職員への心遣い。 ③退職職員への心遣い。 ④その他。

ご家庭の余剰品等がありましたらお知らせ下さい

●絵本 ●その他(お子さんの遊び材料や教保育に生かせるもの等)

卒園アルバムの購入について

卒園アルバムは、お子さんとの永遠の思い出になります。卒園児の保護者の方へご案内し、希望される方に購入(実費:9,000円。[園負担有り])していただきます。

苦情等解決と第三者委員

本園では保護者の方からの苦情等に適切に対応します

社会福祉法82条の規定により、本園における苦情等受付担当者(本園職員)、苦情等解決責任者(法人役理事長兼園長)、第三者委員(法人役員監事2人、園関係者以外(第三者)1人)を、下記のとおり設置し、苦情等解決に努めますので、お知らせいたします。

なお、本園では、このようなご意見をいただく時、苦情受付担当者である職員がご意見を受け賜りますので、苦情等受付担当者を通じて手続きをさせていただきます。

苦情等受付担当者と苦情解決責任者の段階で納得のいかない方は、本園と第三者委員の関係にある「相談窓口」を設置していますので、ご連絡いただきますと第三者委員が直接苦情等を受付けます。

苦情が申し立てられた時は、速やかに事実関係を調査し,その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、保護者の方に報告します。また、本園は、保護者の方が苦情を申し立てた場合に、これを理由として保護者の方に対し、一切の差別待遇をしません。

1.福祉サービスに関する苦情等解決体制

| 対応対象者 | 役職名・職員名・第三者名 |

|---|---|

| 苦情等解決責任者 | 法人理事長:園長 山本 吉幸 |

| 苦情等受付担当者 (本園職員) | □ 山本 希 (副園長) □ 礒部 一矢 (主幹保育教諭) □ 登根 明美(副主幹保育教諭) □ その他の教保育者 |

| 第三者委員 | □ 川口 直樹(法人監事) □ 中村 修 (法人監事) □ 田村 弘美(地域の第三者) □ 酒井 能具(地域の第三者) |

2.苦情等解決の方法

苦情等は面接、電話、書面(本園の「苦情等受付書」)等により、苦情等受付担当者が随時受付ます。第三者委員に、直接苦情等を申し出ることもできます。必要書類は本園に用意していますので、受付時にお渡しいたします。

●苦情等受付書 ●苦情等受付報告書 ●苦情解決(改善)結果報告書

3.苦情等受付の報告・確認

苦情等受付担当者が受付た苦情等を、苦情等解決責任者と第三者委員(苦情等申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を徐く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情等申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

4.苦情等解決のための話し合い

苦情等解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情等申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。

なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次のとおり行います。

①第三者委員による苦情等内容の確認

②第三者委員による解決案の調整、助言

③話し合いの結果や改善事項等の確認

5.都道府県「運営適正化委員会」の紹介

本園で解決できない苦情等は、山口県社会福祉協議会:福祉サービス苦情解決委員会(TEL083-924-2837)に設置された運営適正委員会に申し出ることができます。

6.苦情等申し出の方が、匿名などで明確でない場合は受付できません。また、苦情解決関係機関が苦情内容によっては却下することもありますので、ご了承下さい。

本園へのご意見・ご要請等がありましたら、お申し出下さい。

本園へのご意見、ご要望や子育てに関するお悩み、ご相談等は、なるべく電話やお迎え時に受付担当者と直接お話をされて、その旨を明確にお伝え下さい。言いづらいことや他の人に聞かれたくないお話、時間を必要とする内容のお話は、個別にてお伺いしますのでご安心下さい。

教保育というものは、人間が人間を育てるという生業であり、機械の導入や省力化を図ることができず、極めて労働生産性の低い職務だといえます。つまり人と人との関係だけに職員の不手際や対応が悪いと感情的になられたり、不愉快に思われる方もいらっしゃると思います。お子さんを育てることは、両者が忌憚なく話し合えることがとても重要だと思います。

お気づきのこと、不安なこと、改善してほしいことなどがありましたらお知らせ下さい。

私ども全職員は可能な限り保護者の方のご希望にお応えしたく、また、お子さんや保護者の方の信頼をいただける子育て支援を目指しております。

苦情等は、市や関係機関等に匿名ではなく、直接本園に名乗り出て下さい。

市や関係機関等に苦情等を報告しても、問題解決に至らないことがあります。苦情等の問題解決をするためには、直接本園にお願いします。

苦情内容は、本園から市や関係機関等に報告していますので、市や関係機関等に直接、匿名で苦情を申し出ることは避けて下さい。この場合、苦情内容を受け入れできないことがありますのでご了承願います。

ただし、苦情の領域を超えて理不尽や執拗に抗議をすることはご遠慮願います。

本園職員へのカスタマーハラスメントに関する行為などは、法的にも許される行為ではありませんので、ご注意下さい。

準備物のご案内

本園は、保護者の皆様へ負担軽減のため、手ぶら登園に努めています。

うさぎ組(3歳児)、きりん組(4歳児)、ぞう組(5歳児)は、日々、制服で登園して下さい。また、夏期期間の6月~10月(運動会まで)は、主に体操服で登園して下さい。名札も忘れずにお願いします。

服装(衣類)について

登園時や降園時以外は、お子さんが薄着で活動しやすい服装(園指定の遊び着や体操服等)がよいでしょう。衣類はご家庭で着用のものをご用意いただいて結構ですが、新たに揃える場合は、次のようなことを参考にしてお選び下さい。

- 活動しやすいもの

①収縮性のある綿のTシャツや半ズボン等。

②ずり落ちたりしないで股上丈が深いズボン、上着はお腹や背中が見えないように丈の長いもの。 - 危険性の高いもの

①飾りのボタンや首付近にヒモのついている上着やフード付きの上着。

②すその長いズボン。 - 着脱を習慣づけるために

①ズボン・パンツはゴム入りの簡単なものをお勧めします。つりズボンやつなぎ、又割れズボンは一人では脱ぎ着しにくいです。

②長袖下着や厚手のセ-タ-・トレ-ナ-は、3歳未満児は自分での着脱が難しいようです。

③前襟ぐり・袖ぐり・袖下にゆとりのあるもの。

④前開きの衣類はボタンが大きめのものが着やすいです。

⑤靴はかかとを持ってはける運動靴をお勧めします。また、足に合った靴をお選び下さい。 - 洗濯しやすいもの

①シャツは汗や汚れをよく吸湿し、通気性のよい綿素材がよいでしょう。

②綿素材は、毎日の洗濯が可能で、肌への刺激も少ないです。特に乳児は肌への刺激を考え、化繊の下着は避けましょう。 - おむつについて

本園では保護者の皆様の負担を軽減するために、手ぶら登園(オムツのサブスク)を取り入れています。

①月額2,508円(税込み)にて、オムツの管理は本園でさせていただきまので、毎日のオムツの準備やオムツへの名前の記入が不要となります。

②手ぶら登園(オムツのサブスク)を利用されない場合は、ご家庭で使用されているものに名前を記入してお持ち下さい。

③使用済みの紙おむつは、本園で処分します。

毎日ご用意下さい

衣服は季節やお子さんの発達、その時の状態に合わせて調整して下さい。

★印は、本園で購入いただく品です。

☆印は、本園で購入できますが、ご家庭にあるものでも結構です。

■印は、本園で用意していますのでご利用下さい。ただし、ご家庭にあるものを使用して下さい。

□印は、各自でお願いします(自由)。

枚数は目安です。

| 品物名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3~5歳児 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 組名 | ひよこ | ひよこ | りす | うさぎ きりん ぞう | ||

| ■寝具類 | 0~2歳児の寝具類は、全て園で用意します | 園でも用意しています。家庭にあるものを持参しても結構です | ||||

| □紙おむつ | □6枚 | □5~6枚 | □5枚 | 使用済み紙おむつは園で処分します |

||

| □トレーニングパンツ □パンツ(下着) |

□3枚 | □3枚 | 各自でお願いします(自由) | |||

| □3枚 | □1枚 | |||||

| □シャツ(肌着) | □1~2枚 | □1~2枚 | □1~2枚 | □1枚 | 各自でお願いします(自由) | |

| ★体操服(上着) | 着替えを2~3枚用意して下さい | ★1~2枚 | 0~2歳児は自由。動きやすい服を着用下さい | |||

| ★体操ズボン | 着替えを2~3枚用意して下さい | ★1~2枚 | ||||

| □上靴 | 無購入 | 無購入 | 無購入 | □ | ||

| □運動靴 | □ | □ | □ | □ | 足に合ったものを用意下さい | |

| □長靴 | □ | □ | □ | □ | 足に合ったものを用意下さい | |

| ★カラー帽子 | ★ | ★ | ★ | ★ | サイズはフリーサイズです | |

| □レインコート | □ | □ | □ | □ | 各自でお願いします(自由) | |

| □かさ | □ | □ | □ | □ | 各自でお願いします(自由) | |

| □口拭きタオル | □ | □ | □ | 各自でお願いします(自由) | ||

| □食事用エプロン | □ | □ | □ | 各自でお願いします(自由) | ||

| □手拭きタオル | □1枚 | □1枚 | □1枚 | □1枚 | 毎日清潔なタオルを持参下さい | |

| □バスタオル | □2枚 | □2枚 | □2枚 | 各自でお願いします(自由) | ||

| □うがい用コップ | □ | □ | □ | □ | 各自でお願いします(自由) | |

| □歯ブラシ | 全園児1本(歯ブラシは適時交換して下さい) | 歯磨き粉は園のものを使用します | ||||

| □ビニール袋 | □ | □ | □ | □ | 園で洗濯した衣類を入れてお返しします | |

| ★出席ノート (シール) |

★1冊 | ★1冊 | ★1冊 | ★1冊 | 新年度に購入下さい。シールは園でお預かりします | |

| ホリデイ保育は出席シールは貼りません | ||||||

| □通園カバン (リュック) |

□ | □ | □ | □ | 各自でお願いします(自由) | |

本園で用意しているもの

上記に表記以外の0歳児~2歳児の寝具類は、本園で個人単位にて用意しています。なお、寝具類(シーツを含む)を個人単位で用意しています。

園で汚れた衣類は洗濯してお返しします

水着等も本園で洗濯しています。

本園に持ち込まないで下さい

(下記のものは、登園時に持ち込まないで下さい。)

お子さんが持ち込んだものを、職員が不要品と判断した場合は、降園時までお預かりしますが、持ち込まないように保護者の方のご協力をお願いします。

●DVDやCD・TVゲ-ム ●玩具類 ●お菓子等の食べもの ●その他

お名前はこのようにお願いします

①必ず持ちものには所定の位置にお名前をご記入下さい。

②油性の黒ペン(マジックインク等)でお書き下さい。

③洗濯等で文字が薄くなってきたら、その都度書き足すようお願いします。

④お名前の書きにくい衣服等には、わかりやすい目印を付けてください。特に、タオル・靴下・下着類が不明になりやすいです。

⑤上着等は、フックハンガ-に掛けられるようにタグを付けて下さい。